デジタルトランスフォーメーション(DX)推進指標とは?活用方法や注意点を徹底解説

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」をきっかけに、デジタルトランスフォーメーションに対する注目は日々に高まっています。

DXレポートに続いて、2019年にはDXを推進するために「DX推進指標」も策定されました。

DX推進指標をもとに、デジタルトランスフォーメーションに取り組んでいる方も多いでしょう。

一方で、「どのように活用すべきかわからない」「どのような指標なのか知らない」方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、上記の方のためにデジタルトランスフォーメーション推進指標について解説します。

DX推進指標の活用方法を知りたい方は、ぜひご覧ください。

また、DXを検討中の方は、無料配布中の「DX解説本」も併せてご確認ください。

目次

- 1 デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標とは?

- 2 2つのデジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標の内容

- 3 DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標

- 4 DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標

- 5 デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標を用いた自己診断の手順

- 6 デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標の活用方法

- 7 DX推進指標を活用することで得られるメリット3つ

- 8 DX推進指標の注意点

- 9 DX推進指標で陥りやすい失敗

- 10 DX推進指標を効果的に使うコツ

- 11 DX推進指標はDX推進のKPIとしても使える

- 12 まとめ:DX推進指標を活用して「2025年の崖」に備えよう!

デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標とは?

デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標とは、経済産業省が国内におけるDX推進を後押しする目的で策定した指標です。

漠然とDXを推進するといっても、デジタル技術を導入しただけでは意味がありません。

自分たちの現状を正しく理解し、どこに向かって進めるべきなのか、道筋をはっきりさせる必要があります。

そのために「DX推進指標」は作られました。

DX推進指標は、自己での診断が基本となっており、社内の各部門が協議しながら回答することを想定しています。

自己で診断を実施することで、目指すべきDXの目標や必要なアクションを明確にできるでしょう。

DX推進指標が策定された背景

デジタル技術を活用した今までにないビジネスモデルを用いた新規参入企業によって、既存企業はビジネスモデルの転換を迫られています。

既存の企業が競争力を獲得・維持するためは、DXの推進が不可欠です。

一方で、推進には経営の戦略や企業の文化の改革が求められるため、全体で認識を共有しなければなりません。

DXに向けた限定的な取り組みを見られるものの、社内での認識に対する温度差から本格的な改革に至っていないケースがほとんどです。

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」よると、DXが進まず古いシステムを利用し続けた場合、2025年以降年間で最大12兆円の経済的損失が生じるとされています。

上記の問題は「2025年の崖」と呼ばれています。

2019年に経済産業省は、デジタルトランスフォーメーションの推進を後押しするために、DX推進指標を策定しました。

策定された背景には、既存企業のデジタル化の遅れと2025年の崖の問題があるのです。

DX推進指標の目的

DX推進指標の目的は、社内全体でデジタルトランスフォーメーションの必要性を認識し、具体的な行動を促すことです。

DXはビジネスモデルそのものを改革するため、単独の部署だけでは実現できません。

社内で認識を共有し、経営の幹部から事業部まですべての部門で、ビジョンを共有する必要があります。

経済産業省はDX推進指標を、以下のように位置づけています。

本指標は、現在、多くの日本企業が直面している DXを巡る課題を指標項目とし、上記関係者が議論をしながら自社の現状や課題、とるべきアクションについての認識を共有し、関係者がベクトルを合わせてアクションにつなげていくことを後押しすべく、気づきの機会を提供するためのツール

DX推進指標の作成を通して、社内での議論を活性化する効果も期待できます。

従業員ひとりひとりがDXの重要性を理解できれば、問題が自分ごと化し、自身の役割をイメージしやすくなるでしょう。

DX推進指標の役割

DX推進指標には、「ベンチマーキング」「先行事例の情報提供」の2つの役割があります。

ここからは、それぞれの役割について解説します。

ベンチマーキング

DX推進指標にはベンチマーキングの役割があります。

自己診断を実施しIPA(独立行政法人情報処理推進機構)に提出すると、他社の推進指標を集計したベンチマークを入手できます。

各社がデジタルトランスフォーメーションを手探りで進める中、他社や他の業界の取り組み状況を確認し、自社の位置づけを把握することも大切です。

他社と比較して、どの程度DXに取り組めているのかが明らかになれば、 何を改善すれば良いのか理解を深められるでしょう。

DX推進指標のベンチマークは、あくまでも集計した結果を提供するもので、それぞれ企業の診断の結果を公表するわけではありません。

先行事例の情報提供

DX推進指標は、これからデジタルトランスフォーメーションに取り組む企業に対して、先行事例の情報を提供する役割もあります。

経済産業省は、診断スコアが高い企業で実施した施策に関する情報を提供します。

すでにDXに取り組んでいる企業の事例から学べることは多いです。

デジタルトランスフォーメーションを進める上で、避けるべき失敗や真似すべき点を見つけられるでしょう。

加えて、経済産業省では、DX推進指標も提出した企業同士で意見を交換できる場の提供も検討中です。

実現すれば、他社のデジタルトランスフォーメーション担当者の意見をもらえる可能性もあります。

今後は、個別の項目の意味や解釈を伝えるアドバイザーのサポートの提供も視野に入れる方針も示されています。

DX推進指標の自己で診断が進めば、本格的にデジタルトランスフォーメーションに着手する企業も今後増加するでしょう。

2つのデジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標の内容

デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標は、大きく下記の2つの項目に分けられます。

- DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標

- DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標

それぞれ解説する前に、まずは定性指標と定量指標について解説しますね。

定性指標

定性指標では、デジタルトランスフォーメーション推進の成熟度を0から5の6段階で評価します。

各段階の成熟度は以下の通りです。

| 成熟度レベル | 特性 | |

| レベル0 | 未着手 | 経営者は無関心か、関心があっても具体的な取組に至っていない |

| レベル1 | 一部での散発的実施 | 全社戦略が明確でない中、部門単位での試行・実施にとどまっている |

| レベル2 | 一部での戦略的実施 | 全社戦略に基づく一部の部門での推進 |

| レベル3 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 |

| レベル4 | 全社戦略に基づく持続的実施 | 定量的な指標などによる持続的な実施 |

| レベル5 | グローバル市場におけるデジタル企業 | デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル |

まったくデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいない状態はレベル0で、国際的な競争力を獲得した状態がレベル5です。

経済産業省は、DX推進指標を日本企業の国際競争力を高め、デジタル企業への変革を促すための指標を考えているため、レベル5「グローバル市場におけるデジタル企業」が最終的な目標です。

各レベルの詳細な内容は、設問ごとに設定されているため、「「DX推進指標」とそのガイダンス」の「6.DX推進指標 本体」を確認しなら回答すると良いでしょう。

また、成熟度の回答時には、なぜその成熟度を選択したのかを確認できる根拠と資料も合わせての回答が推奨されています。

理由は根拠にもとづいて回答することで、回答者による結果のばらつきを抑えられる、人事異動によって担当者が変わっても判断の根拠を引き継げるためです。

DX推進指標を自己で診断をする際には、資料も準備しておきましょう。

定量指標

定量指標は、自社がDXで伸ばそうとしている指標を、自ら選択して算出する指標です。

そのため、企業ごとに定量指標は異なります。

例えば、製品の供給スピードを短縮したい場合は、リードタイムを定量指標に設定すると良いでしょう。

基本的に企業単位での評価が前提となっており、評価の対象とするシステムやサービスを自社で設定する必要があります。

定量指標は数値目標を立てた上で、進捗管理を実施するなどの活用方法を想定しています。

DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標

ここからはDX推進のための経営のあり方や仕組みに関する指標について解説します。

DX推進に向けたビジョンやマインドセット、戦略を経営陣が持っているか、またDXを実現するための組織体制や企業文化が構築されているかなど指標は多岐に渡ります。

ビジョン

社内でビジョンやデジタルトランスフォーメーションの必要性を共有できているかを評価する項目です。

デジタル技術を活用して変化に対応しながら、

- どのような価値を創出していくのかを共有できているか

- 将来的な危機感とビジョン実現の必要性を共有できているか

の2つの項目があります。

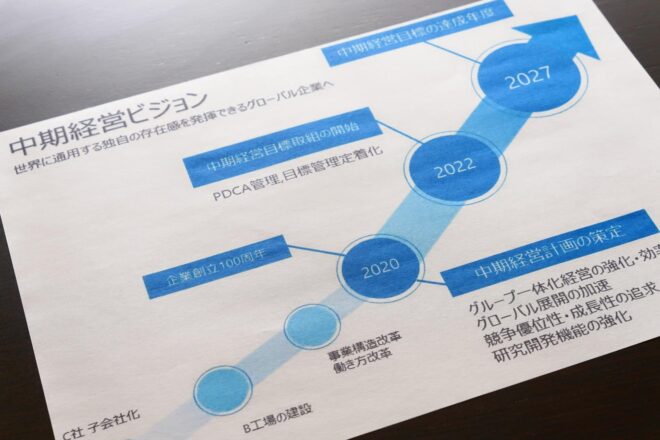

中期・長期の経営計画や経営会議の資料などをもとに回答しましょう。

経営トップのコミットメント

前述のビジョンを実現するために経営陣のリーダーシップの下、人員や予算の配分、企業文化の改革が実施されているかをチェックするための項目です。

単に経営トップが号令をかけるだけではなく、デジタルトランスフォーメーションによる改革を根付かせるための仕組みを明確化しているかを評価します。

事業計画や中期経営計画などの資料をもとに回答しましょう。

仕組み

仕組みの設問は、

- マインドセット・企業文化

- 推進・サポート体制

- 人材育成・確保

の3つの項目で構成されています。

マインドセット・企業文化の項目は、挑戦を促し、改善を実施するプロセスを継続的かつ、スピーディーに実行しているかを評価する項目です。

事業計画のほか、従業員の意識調査などにもとづいて回答します。

推進・サポート体制は、推進する部署や人員の役割が明確になっているかどうかなど、必要な権限が与えられているかをチェックする項目です。

職務の分掌や組織図などの資料をもとに回答します。

人材育成・確保は、 DXの推進に必要な人材の育成・確保の度合いを評価する項目です。

人材・スキル開発計画や、中期経営計画書などにもとづいて回答します。

事業への落とし込み

経営者陣が率先してDXによるビジネスモデルや、業務プロセスの改革に取り組んでいるかを評価する項目です。

改革に向けた戦略やロードマップが明確になっているか、経営陣が継続的に改革をリードしているかなどの観点から評価されます。

IR資料や事業計画などをもとに回答します。

DXの取り組み状況

DXの取り組み状況は定量指標のため、自社で指標を設定する必要があります。

企業ごとに取り組み状況も異なるため、画一的な指標による評価は困難です。

取り組み状況を診断するためには、「DXにより経営がどの程度変化したか」「進捗状況」の2つの観点から評価します。

「DXにより経営がどの程度変化したのか」を評価できる指標の例は、以下の通りです。

| 製品開発スピード | 新製品開発の予算措置から提供までの期間。 |

|---|---|

| 新規顧客獲得割合 | 新規顧客からの売上や新製品による売上の割合。 |

| 決済処理スピード | 仕入れから販売後の現金回収までの期間。 |

一方、「進捗状況」の評価に活用できる指標の例は次の通りです。

- 業務プロセスとデジタル化率

- 企業全体に占めるデジタルサービスの割合

- デジタルトランスフォーメーションのためのトライアル件数

DXの取り組み状況に関する指標は、経年変化の把握と進捗管理が目的のため、定期的に評価する必要があります。

DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標

ITシステムの枠組みに関する指標は、以下の3つに分けられます。

DX推進を進めるうえで不可欠なIT環境が、どれくらい適切に整備されているかを判断していく指標です。

ここからITに関する指標について、詳しく話していきます。

ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築

ビジョンを実現するために、既存のITシステムをどのように改善すべきかを把握し、対策を講じているかを評価する項目です。

システム全体の構成図やデジタルトランスフォーメーション推進計画などをもとに回答します。

ガバナンス・体制

ビジョンの実現に向けて、技術的な負債を低減しつつ、価値の創出へと繋がる分野へ資金や人材を配分できているかどうかを評価する項目です。

IT計画やIT予算管理簿などの資料にもとづいて回答します。

ITシステム構築の取り組み状況

ITシステム構築の取り組み状況は定量指標のため、企業ごとに指標は異なります。

指標の例は以下の通りです。

| DX人材の数 | それぞれの部門の業務内容に精通しつつ、デジタル化で何ができるのかを理解し、DXを推進する人材の数。 |

|---|---|

| データの鮮度 | 迅速に把握すべきデータを入手できるまでの期間や頻度。 |

| サービス改善までのリードタイム | ITシステムの改善策の立案からサービス開始までの期間。 |

ITシステム構築の取り組み状況は、進捗状況の把握と改善を目的とした指標であるため、定期的に計測する必要があります。

デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標を用いた自己診断の手順

DX推進指標を進める自己診断の手順を、下記の4ステップで活用していきましょう。

- DX推進ガイドライン・DX推進指標を把握する

- DX推進の現状と課題を組織内で共有する

- DX推進指標に基づいて自己診断を行う

- 「DX推進指標自己診断フォーマット」を提出する

それぞれ、詳しく解説していきます。

ステップ1.DX推進ガイドライン・DX推進指標を把握する

DXを推進するうえで大きな課題となるのが、

- 何をすればいいのかわからない

- 進捗状況を把握できない

という2点です。

ここをしっかりクリアするために、まずは「DX推進ガイドライン」「DX推進指標」をしっかりと把握しておきましょう。

DX推進指標については前述した通りです。

DX推進ガイドラインとは「DXをどのように進めていけばいいか」をまとめた経済産業省の資料です。

弊社別記事「DX(デジタルトランスフォーメーション)推進ガイドラインとは?概要やポイント、活用方法などをわかりやすく解説!」で詳しく解説しているので、実際に着手する前に読んでみてください。

ステップ2.DX推進の現状と課題を組織内で共有する

DX推進ガイドラインとDX推進指標を把握したら、自社におけるDX推進の現状と課題を確認し、社内で共有しましょう。

デジタルトランスフォーメーションは自社商品やビジネスモデルを変革するために実施するものです。

部門やプロジェクトだけではなく、会社全体で取り組むことが必要になるので、組織全体への共有が必要になるわけです。

DX推進指標を全社で共有し、DX推進のためのアクションに繋げていきましょう。

ただし、内容を共有する際は、社員側の認知や意見にも耳を傾けてください。

DXを推進する場合、ITに疎い社員や株主から、一定数の反発を受けることが予想されます。

社内の雰囲気が乱れないように、具体的な方針を示しながら話を進めるなど、慎重に進めていきましょう。

ステップ3.DX推進指標に基づいて自己診断を行う

次に、「DX推進指標」とそのガイダンスに基づいて、今までの取り組みや成熟度について自己診断を行います。

先にもお話ししたとおり、DX推進指標は大きく分けると

- 定性指標

- 定量指標

の2つが存在します。

それぞれの項目について社内で議論しながら、回答を導いていきましょう。

なお、定性指標の各項目の成熟度判定に関しては、判定理由とその証拠を提示することが推奨されています。

ただし、根拠と証拠の回答は任意です。

また、成熟度の判定に関しては、判定基準が設定されています。

成熟度を判定する根拠や証拠が乏しい場合は、その判定基準を参考にするのもいいでしょう。

このような客観的な指標に基づいて評価することで、自社の課題や問題点がどこにあるのか明確になります。

ステップ4.「DX推進指標自己診断フォーマット」を提出する

自己診断の回答が用意できたら、IPAが用意している「DX推進指標自己診断回答フォーマット」に結果を記載し、DX推進ポータルに提出します。

より確実で正確な診断結果を求める場合、フォーマット下部にある

- 根拠

- エビデンス欄

- アクション欄(具体的な取り組みについて)

に情報を追加することが望ましいです。

すべての指標を埋める必要はありませんが、重要だと考える指標については内容を充実させましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX) 推進指標の活用方法

次に自己診断の結果をもとして、DX推進に活用する方法を下記の3ステップで解説します。

- ベンチマークと自己診断結果を比較する

- 関係者全員で今後の方針を決め、実行に移す

- 定期的にチェックして進捗状況を把握する

ステップ1.ベンチマークと自己診断結果を比較する

提出した自己診断結果の分析と比較データは、ベンチマークレポートとして利用可能です。

自社の診断結果と業界標準を比較し、自社の立場や改善点を明確にしましょう。

なお、過去の診断結果については、DX推進ポータルで確認できます。

ステップ2.関係者全員で今後の方針を決め、実行に移す

ここまでで、DX推進のために必要なものは揃いました。

次に、自己診断結果やベンチマークレポートをもとに関係者全員で今後の方針を決めて、実行に移していきます。

このとき、同じ業界のDXの成功事例などをチェックすることをおすすめします。

デジタルトランスフォーメーションの進め方や、導入ツールなど、参考になる情報が多々あるはずです。

自社のデジタルトランスフォーメーションをスムーズに進めるためにも、ぜひチェックしておきましょう。

ステップ3.定期的にチェックして進捗状況を把握する

期間を決めて定期的にチェックし、進捗状況を把握します。

進捗の良くない指標があった場合はその原因を明らかにし、どうすれば変化できるのか改善点の洗い出しなどをして、少しずつ推進を進めましょう。

DX推進指標を活用することで得られるメリット3つ

DX推進指標を活用することで得られるメリットは、次の3つです。

- 組織の認識を統一できる

- 他社との比較と現状把握ができる

- 事例を参考に次の行動を考えられる

それぞれについて、詳しく解説していきます。

メリット1.組織の認識を統一できる

DX推進指標を活用できると、組織の認識を統一できます。

社内広報ツールやSNSを利用して推進指標を共有すれば、DXのビジョンや進捗状況を社内に示せて、以下の目的が明確になるからです。

- 組織としてどこを目指しているのか

- 現在地はどこなのか

- これから何をしなければならないのか

DXを力強く推進するには、組織に携わる全員の意識改革が必要です。

また関係各所の相互理解や連携も重要になるため、足並みを揃えておくことが非常に重要になります。

DX推進指標があることで、社員一人ひとりが重要性を理解し、納得感を持って取り組みやすくなるというわけです。

メリット2.他社との比較と現状把握ができる

DX推進指標を活用できると、他社比較で優れている点が明確になるため、自社の現状を正確に把握できます。

DX推進指標を用いて分析すると、ベンチマークデータが配布されます。

このベンチマークにより、自社のDX推進成熟度と競合他社の推進成熟度を比較できるのです。

自社のDX推進成熟度の現状を相対的に把握でき、今後のアクションを決める上での重要な材料にもなるでしょう。

また成熟度だけではなく、各項目でも他社との比較が可能です。

自社の強みや弱みが明確になる点も、DX推進指標を活用するメリットといえます。

メリット3.事例を参考に次の行動を考えられる

他社の事例を参考に自社の次のアクションを考えられる点も、DX推進指標のメリットといえます。

例えば、DXに成功した他社が、自社の現在のDX推進成熟度と同じくらいの時期に

- どのようなアクションをとっていたか

- 結果どうなったか

といった点は、非常に参考になるはずです。

反対に、成果の出なかったアクションを分析することで、反面教師とすることも可能でしょう。

DX推進指標という共通の尺度があることで、他社の事例と自社の取り組みを結びつけられるわけです。

とはいえ、国内では概念が浸透しきっているとはいえず、成功事例も限られています。

経済産業省のWebサイトでは「製造業DX取組事例集」が随時公開されているので、活用するのもいいかもしれません。

DX推進指標の注意点

DX推進指標を活用する際は、以下の3点に注意しましょう。

- 良い点を取ることが目的ではない

- 具体的なビジョンを提示する

- IT化で価値を生み出せる施策を考える

それぞれについて、詳しく解説していきます。

良い点を取ることが目的ではない

DX推進指標の活用目的はあくまでもデジタルトランスフォーメーションの推進であり、各指標で高得点を取ることではありません。

重要なのはDX推進指標を活用した自己診断と、それに基づいたアクションにつなげていくことです。

DX推進指標の達成や数値の改善が目的となると「ビジネスモデルの改革よる競争力の獲得」に失敗してしまう可能性があります。

デジタルトランスフォーメーションに取り組むメンバーがそれをきちんと認識し、本来の目的に向かって進めるよう、マネジメントすることが必要です。

具体的なビジョンを提示する

デジタルトランスフォーメーションを達成するには、具体的なビジョンの提示が必要です。

デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術を活用することで新たな価値を作り出し、企業価値を向上させることを目的としています。

単に仕組みや業務をデジタル化することではありません。

本来の目的を達成させるためには、従業員の心に届く、夢のあるビジョンとその具体的な進め方、道筋の提示が必要なのです。

企業としてどうありたいか、どのような価値を創出したいかを熱意を持って提示できるよう、しっかり準備しておく必要があります。

IT化で価値を生み出せる施策を考える

デジタルトランスフォーメーションを推進する上での施策は、価値を生み出せるものである必要があります。

デジタルトランスフォーメーションを推進するのは、デジタル技術を活用することで新たな価値を創出するためです。

単にアナログで実施していた業務を、デジタルに置き換えるだけでは不十分です。

業務効率化によって産まれた時間を活用したり、IT技術を活用したりすることで新しい価値を生み出さなくてはなりません。

これから打とうとしている施策や、導入しようとしているツールがどのような価値を産み出すのか、きちんと精査してください。

DX推進指標で陥りやすい失敗

DX推進指標を扱う際、陥りやすい失敗は以下の通りです。

- 1回実施しただけで終わってしまう

- 一部の担当者だけで進めてしまう

- 自己診断だけで終わってしまう

- DX推進そのものが目的化してしまう

それぞれについて、詳しく解説していきます。

1回実施しただけで終わってしまう

DX推進指標を用いた自己診断を1回実施しただけでは、DX推進にはつながりません。

以下のようなPDCAを繰り返しながら、持続的な取り組みにしていくことが重要です。

- P:自己診断

- D:課題解決のための戦略立案

- C:施策の実施

- A:達成度合いを図るための自己診断

定期的な自己診断が定着すれば、自社のDX推進の取り組み状況を細かく把握できます。

私たちが年に1度健康診断を受けるような感覚で実施して、自社のDXをアップデートしていきましょう。

一部の担当者だけで進めてしまう

「経営陣だけ」「IT部門だけ」など、一部だけでDXを進める行為も失敗の典型例です。

確かに、DXを推進するには、経営陣が先頭に立って会社を引っ張ることが重要です。

しかし、組織内への周知を行わない一方的なDX推進は、現場を混乱させます。

最悪の場合は社員の反発を招き、業績の悪化や離職者の増加につながるでしょう。

また、IT部門に丸投げするのも、失敗のリスクを高めます。

重要なのは、経営陣がリーダーシップをとりながら、部門横断的な協力体制を築くことです。

部門の垣根を越える議論を行い、認識の共有を図りながら進めましょう。

自己診断だけで終わってしまう

「自己診断結果を見ただけで終わってしまう」という失敗もあります。

診断結果を見て自社に足りない部分は認識できても、何から始めればいいかわからないため、診断結果を具体的な施策に落とし込めないのです。

社内で議論しても具体的な取り組みが決まらない場合は、以下の手法を用いるのがおすすめです。

- 同業他社の事例を参考にする

- 内部監査を行う

- コンサルティング会社からアドバイスを受ける

ちなみに、自己診断結果を提出した際に手に入るベンチマークレポートには、具体的な事例が掲載されています。

その事例を参考にするのもおすすめですよ。

DX推進そのものが目的化してしまう

DX推進を進めていく上で陥りやすい失敗として、手段(DX推進)を目的にしてしまうことが挙げられます。

DX推進をしていく最終的な目標は、企業価値の向上と市場競争力の強化にあります。

デジタル技術の活用は、目標を達成するための効果的な手段ではありますが、目的にしてはいけません。

企業価値の向上や競争力の確保にどのように貢献できるのかという点を意識しながら、DX推進を進めていきましょう。

DX推進指標を効果的に使うコツ

DX推進指標を効果的に使うコツは以下の4点です。

- トップが明確なビジョンを持つ

- 経営陣主導で現場とともに進める

- DX推進指標をもとに進捗管理をする

- 外部リソースを活用する

それぞれについて、詳しく解説していきます。

トップが明確なビジョンを持つ

1つ目のコツは「トップが明確なビジョンを持つこと」です。

DXの目的は、デジタル技術やデータ分析などを駆使して組織や既存のビジネスを変革し、新たな価値やビジネスモデルを創出することです。

しかし、業務のデジタル化やデータ分析の導入が目的化してしまっている企業も少なくありません。

また、トップが「とりあえずAIを使ってみよう」「データ分析を活用したい」といった抽象的な考えで、IT部門に丸投げしているケースもあります。

この状況は、トップが自社の現状や課題を把握していないために、DXを推進する目的やビジョンが明確になっていないことが原因で発生します。

つまり、DXを推進するには、トップが自社の現状や課題を把握し、それを乗り越えるためにDXをどのように活用するかという明確なビジョンを持つ必要があるのです。

DX推進指標を活用すれば、自社の現状や課題を適切に把握できます。

そして、DX化で目指すべきビジョンが明確になるのです。

経営陣主導で現場とともに進める

2つ目のコツは「経営陣主導で現場とともに進めること」です。

DX推進は、部門を横断して進めることが重要です。

各部門が円滑に連携・情報共有できるように、経営陣がリーダーシップを取って、

- DX推進体制の整備

- 実施環境の充実

- 予算や人材の配分

に動かなくてはなりません。

ただ号令をかけるのではなく、経営陣が先頭に立って社内の関係構築を行い、具体的なアクションを促していくことが必要です。

DX推進指標をもとに進捗管理をする

3つ目のコツは「DX推進指標をもとに進捗管理をすること」です。

DX推進には、PDCAを回して施策を持続することが求められます。

そのPDCAの評価基準として、DX推進指標を活用できます。

例えば、毎年DX推進指標による自己診断を行って施策の進捗を管理することで、自社の現在地を把握することが可能です。

単発の施策は、DX推進にとって意味がありません。

DX推進指標を使ってPDCAを回し続けながら、自社の現状を把握しつつ、アップデートを重ねていきましょう。

外部リソースを活用する

4つ目のコツは「外部リソースを活用すること」です。

DX推進には、

- プロジェクトマネジメントスキル

- IT関連の基礎知識

- デジタルリテラシー

- ビジネスリテラシー

- データサイエンスの知識

- チームビルディングスキル

- AIなどの最先端技術に関するスキル

- UI・UXに関する知識

といった知識やスキルを持つDX人材が必要です。

とはいえ、DX推進はスピード感を持って進めるべき施策であるため、即戦力が求められます。

自社で育成するのでは時間がかかりすぎて、業界の波に乗り遅れてしまうでしょう。

しかし、DX人材を採用しようとしても、IT人材自体が不足しているため、優秀なDX人材の採用には大きなコストがかかります。

そのため、DXに関して高度な知識を持つコンサルティング会社に依頼するなど、外部リソースを活用するのも有効です。

DX実現に必要なサービスやプラットフォームを導入するのもいいでしょう。

自社だけでは困難な場合は、外部パートナーを探す視点も大切にしてください。

なお、以下の記事ではDXに詳しいコンサルティング会社を紹介しています。

ぜひ参考にしてください。

関連記事:DXコンサルティングとは?メリットや活用方法、おすすめの企業30選も紹介

DX推進指標はDX推進のKPIとしても使える

DX推進指標は、DXを推進する際のKPI(重要業績評価指標)としても活用できます。

その際のポイントは以下の2点です。

- 自社の状況や方針に合わせてDX推進指標をカスタマイズする

- 全員が納得できる目標を決める

それぞれについて、詳しく解説します。

自社の状況や方針に合わせてDX推進指標をカスタマイズする

DX推進指標は標準的な指標です。

必ずしも自社の状況に合うとは限らないので、自社のビジネスモデルや環境に応じてカスタマイズして活用しましょう。

例えば、定性指標は、すべての成熟度でレベル5を目指す必要はありません。

成長させたい事業や自社のメイン事業などはレベル5を目指して、新規事業に関しては3年後のレベル5達成に向けて、まずはレベル3を目指すといった形でもいいでしょう。

自社の状況や方針に合わせて使うことで目標設定や評価がしやすくなり、取り組み状況や課題を正確に把握できるようになります。

全員が納得できる目標を決める

DX推進には、社内横断的な協力体制が不可欠です。

そのため、目標は社員全員が納得できるものにしましょう。

ポイントは、具体的な数値目標にすることです。

DX推進指標は定量指標・定性指標ともに数値で評価しやすいようになっています。

社内のモチベーションを維持して目標達成に導くためにも、現状分析と共有を全員で行い、目標設定について全員が納得できるようにしましょう。

まとめ:DX推進指標を活用して「2025年の崖」に備えよう!

デジタルトランスフォーメーション(DX)推進指標について解説しました。

紹介したようにDX推進指標は、社内の各部門で協議した上で回答する必要があります。

DXにこれから取り組む企業であれば、社内でビジョンを示し、課題や今後の取り組みを共有するきっかけになるでしょう。

しかし、

「デジタルトランスフォーメーションを推進できる人材が在籍していない」

「DX推進が思うように進まない」

といったケースも多いです。

弊社DXを検討中の方は、無料配布中の「DX解説本」を、ぜひご確認ください。