BtoBマーケティングのフレームワーク完全ガイド|戦略立案を成功に導く思考の型

BtoBマーケティングの戦略を立てるとき、こんなお悩みはありませんか。

- どこから手をつければいいか分からず、施策が思いつきになりがちだ

- 経験や勘に頼っていて、上司や他部署に戦略をうまく説明できない

- 担当者によってやり方がバラバラで、チームとしての一貫性がない

もし一つでも当てはまるなら、「フレームワーク」がその悩みを解決する強力な武器になります。

フレームワークとは、先人たちが築き上げてきた「思考の型」です。

これを使うことで、複雑なマーケティング活動を整理し、誰にでも分かりやすく説明できるようになります。

この記事では、BtoBマーケティングの各段階で使える実践的なフレームワークを厳選して解説します。

読み終える頃には、自信を持って戦略を立案し、チームを動かすための「共通言語」を手に入れているはずです。

なお、テクロ株式会社では、BtoBマーケティングの施策についてまとめた資料「BtoBマーケティングの入門書」を無料配布しています。

リード獲得に課題を抱えているBtoB企業様は、ぜひご活用ください。

目次

そもそもBtoBマーケティングにおけるフレームワークとは?

BtoBマーケティングにおけるフレームワークとは、戦略立案や施策検討の際に役立つ「思考の枠組み」や「分析ツール」のことです。

難しく考える必要はなく、目的地へ向かうための「地図」や、料理を作るための「レシピ」のようなものだと考えてください。

何もない状態から戦略を考えると、重要な視点が抜け落ちたり、議論が発散してしまったりしがちです。

フレームワークという共通の型を使うことで、思考を整理し、チーム全体で同じ方向を向いて議論を進められるようになります。

なぜフレームワークが必要なのか?3つのメリット

フレームワークを活用することには、主に3つの大きなメリットがあります。

これらは、経験の浅いマーケターが自信を持って業務を進める上で、大きな助けとなります。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 1. 思考の抜け漏れを防ぐ | 考慮すべき項目が整理されているため、客観的で精度の高い分析ができます。 |

| 2. 関係者との合意形成が円滑になる | 客観的な分析結果やロジックを示すことで、上司や他部署への説明に説得力が増します。 |

| 3. 属人化を防ぎ、再現性を高める | 誰がやっても一定の質を担保できるため、チーム全体のマーケティングレベルが向上します。 |

勘や経験だけに頼るのではなく、こうした「型」を身につけることが、マーケティング担当者として成長するための第一歩です。

フレームワーク活用の注意点|「埋めるだけ」で終わらせないために

非常に便利なフレームワークですが、使い方を間違えると効果を発揮できません。

最も多い失敗は、フレームワークの各項目を「埋めること」が目的になってしまうことです。

そうならないために、以下の3つの点を常に意識しましょう。

- フレームワークはあくまでツールと心得る

- 分析結果から「何を読み取り」「次のアクションにどう繋げるか」を考えることが最も重要です。

- 信頼性のある一次情報で裏付ける

- 思い込みや推測で項目を埋めるのではなく、顧客へのヒアリングやデータ分析といった客観的な事実に基づきましょう。

- 目的に応じて柔軟に組み合わせる

- 一つのフレームワークに固執せず、複数のものを組み合わせることで、より多角的で深い分析が可能になります。

【フェーズ別】実践で役立つBtoBマーケティングフレームワーク10選

ここからは、実際のBtoBマーケティングの現場で役立つフレームワークを10個厳選して紹介します。

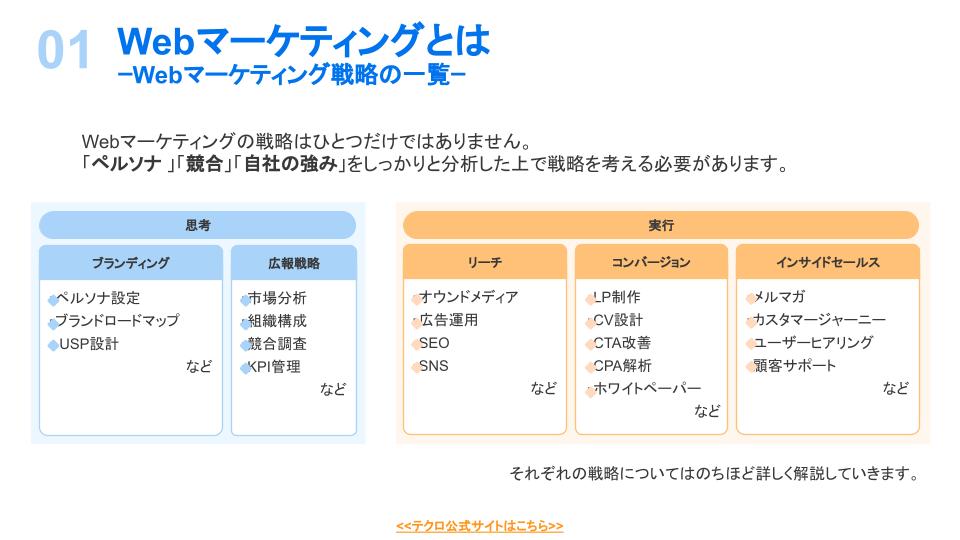

ただ羅列するのではなく、マーケティング活動のプロセスに沿って、以下の3つのフェーズに分けて解説します。

- ① 環境分析フェーズ:市場や自社の現在地を把握する

- ② 戦略策定フェーズ:誰に、どんな価値を届けるか定める

- ③ 施策実行フェーズ:具体的なアクションプランに落とし込む

「今、自分のチームがどの段階にいるのか」を考えながら読み進めることで、どのフレームワークを使えばよいかが明確になります。

①環境分析フェーズ:市場と自社の現在地を正確に把握する

優れた戦略は、現状を正確に把握することから始まります。

このフェーズでは、自社を取り巻く外部の環境(市場や競合)と、自社の内部の環境(強みや弱み)を客観的に分析します。

ここで紹介するフレームワークは、そのための強力な羅針盤となります。

PEST分析:自社ではコントロールできない外部環境(マクロ環境)を捉える

PEST分析は、自社に影響を与える大きな外部環境の流れ(マクロ環境)を分析するフレームワークです。

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの視点から、事業の機会や脅威となりうる変化を捉えます。

| 項目 | 分析内容の例(BtoB) |

|---|---|

| Politics(政治) | 法律・規制の変更、税制、補助金政策(例:DX推進補助金) |

| Economy(経済) | 景気動向、金利、為替レート、原材料価格の変動 |

| Society(社会) | 働き方の多様化(リモートワークの普及)、環境意識の高まり、人口動態の変化 |

| Technology(技術) | AIやIoTなどの新技術の登場、通信インフラの進化(5G) |

例えば、ある製造業がEV市場への参入を検討する際、各国のEV購入補助金政策(政治)やバッテリー技術の進展(技術)を分析し、参入戦略を策定しました。

このように、自社ではコントロールできない大きな変化を予測し、備えるために活用します。

5フォース分析:業界の競争構造と収益性を分析する

5フォース分析は、自社が属する業界の競争要因を分析し、その業界の収益性を測るためのフレームワークです。

以下の5つの「力(フォース)」から、業界の魅力度を分析します。

| 項目 | 分析内容 |

|---|---|

| 競合 | 業界内の競合企業の数や強さ |

| 新規参入の脅威 | 新しい企業が業界に参入する際の障壁の高さ |

| 代替品の脅威 | 自社の製品・サービスに代わる他の選択肢の存在 |

| 買い手の交渉力 | 顧客が価格や品質に対して持つ影響力の強さ |

| 売り手の交渉力 | 部品や原材料の供給業者が持つ影響力の強さ |

例えば、SaaS企業が中小企業向け会計ソフト市場に参入する際、既存の競合の強さや、Excelなどの代替品の存在を分析しました。

その結果、低価格とシンプルな操作性を強みとして競争優位性を確立する戦略を立てました。

3C分析:事業成功の鍵(KSF)を見つけ出す

3C分析は、マーケティング戦略を考える上で最も基本的かつ重要なフレームワークの一つです。

顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から分析し、事業を成功させるための鍵(KSF:Key Success Factor)を見つけ出します。

| 項目 | 分析内容 |

|---|---|

| Customer(顧客・市場) | 市場の規模や成長性、顧客が抱える課題やニーズは何か |

| Competitor(競合) | 競合は誰か、競合の強み・弱み、競合が提供している価値は何か |

| Company(自社) | 自社の強み・弱み、自社が提供できる独自の価値は何か |

例えば、あるIT企業が中小企業向けサイバーセキュリティ対策サービスを開発する際、高まるランサムウェア対策へのニーズ(顧客)に対し、大手ベンダーは高価格(競合)であることを見出しました。

そこで、自社の開発力(自社)を活かし、低価格で高機能なサービスを提供することで成功を収めました。

SWOT分析:内部・外部環境を整理し、戦略の方向性を定める

SWOT分析は、内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素を整理するフレームワークです。

3C分析やPEST分析の結果をここに落とし込むことで、戦略の方向性を具体化しやすくなります。

| 内部環境 | 外部環境 | |

|---|---|---|

| プラス要因 | S: 強み (Strengths) | O: 機会 (Opportunities) |

| マイナス要因 | W: 弱み (Weaknesses) | T: 脅威 (Threats) |

さらに、これらの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、具体的な戦略を導き出します。

- 強み × 機会:自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に利用する戦略

- 強み × 脅威:自社の強みで、外部の脅威を回避・克服する戦略

- 弱み × 機会:自社の弱みを克服し、市場の機会を掴む戦略

- 弱み × 脅威:最悪の事態を避けるための防衛的な戦略

②戦略策定フェーズ:誰に、どんな価値を届けるか定める

環境分析で現在地を把握したら、次は「どこへ向かうか」を決めます。

この戦略策定フェーズでは、数ある市場の中からどの顧客層を狙うのかを定め、競合他社とどのように差別化していくのかを明確にします。

ここで方向性を定めることで、その後のマーケティング活動がブレなくなります。

STP分析:狙うべき市場と自社の立ち位置を明確にする

STP分析は、マーケティング戦略の核となるフレームワークです。

セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つのステップで構成されます。

| ステップ | 内容 | BtoBにおける具体例 |

|---|---|---|

| S: セグメンテーション | 市場を同じニーズを持つ顧客グループに分割する | 業種、企業規模、地域、抱えている課題などで市場を分ける |

| T: ターゲティング | 分割したグループの中から、狙うべき市場を決定する | 「従業員50名以下の中小製造業」「DX化に課題を持つ地方企業」などをターゲットにする |

| P: ポジショニング | ターゲット市場における、自社の独自の立ち位置を明確にする | 「手厚いサポート」や「業界特化の機能」で競合と差別化する |

例えば、ある金融機関は、市場を年齢や収入でセグメンテーションし、50代以上の高所得者層をターゲットに定めました。

そして、「プライベートバンクのような手厚いサービス」という独自のポジショニングで成功しました。

6R:ターゲット市場の魅力度を多角的に評価する

6Rは、STP分析のターゲティングを行う際に、その市場が本当に魅力的かどうかを多角的に評価するためのフレームワークです。

市場規模の大きさだけで判断するのではなく、より客観的に参入すべき市場を見極めることができます。

| 項目 | 評価する視点 |

|---|---|

| Realistic Scale(有効な市場規模) | 市場は十分に大きいか |

| Rate of Growth(成長性) | 市場は今後も成長が見込めるか |

| Rival(競合状況) | 競合は激しすぎないか、自社が勝てる見込みはあるか |

| Rank(優先順位) | 他の市場セグメントと比較して優先度は高いか |

| Reach(到達可能性) | その市場の顧客にアプローチできるか |

| Response(反応の測定可能性) | 施策の効果を測定できるか |

「競合が手薄な地方の中小企業」をターゲットに定めたソフトウェア企業は、まさにこの6Rの視点で市場の魅力度を判断した好例です。

③施策実行フェーズ:具体的なアクションプランに落とし込む

戦略の方向性が定まったら、いよいよ具体的な施策(アクションプラン)に落とし込んでいきます。

このフェーズでは、顧客にどのように価値を届け、コミュニケーションを取っていくかを設計します。

戦略と施策に一貫性を持たせることが成功の鍵です。

4P/4C分析:売り手視点と顧客視点から施策を具体化する

4P分析は、マーケティング施策を考える上で最も有名なフレームワークの一つです。

企業(売り手)視点の4つの要素で構成されます。

しかし、BtoBマーケティングでは顧客視点が非常に重要なため、顧客視点のフレームワークである4C分析とセットで考えることが推奨されます。

| 売り手視点(4P) | 顧客視点(4C) | 内容 |

|---|---|---|

| Product(製品) | Customer Value(顧客価値) | 顧客の課題を解決する価値は何か |

| Price(価格) | Cost(顧客コスト) | 顧客が支払う時間や労力を含めたコストは妥当か |

| Place(流通) | Convenience(利便性) | 顧客はどうすれば簡単に製品を手に入れられるか |

| Promotion(販促) | Communication(対話) | 顧客とどうやって双方向のコミュニケーションを取るか |

この両方の視点を持つことで、企業本位の独りよがりな施策ではなく、真に顧客に響くマーケティング活動を展開できます。

SAVEモデル:BtoBに特化した価値提供のフレームワーク

SAVEモデルは、従来の4P分析をBtoBビジネスの実態に合わせて発展させたフレームワークです。

製品を売るというよりも、顧客の課題解決を支援するというBtoBの特性が色濃く反映されています。

| 項目 | 内容 | 4Pとの対応 |

|---|---|---|

| Solution(解決策) | 顧客の課題をどう解決するか | Product |

| Access(接点) | 顧客がいつでも情報やサポートにアクセスできるか | Place |

| Value(価値) | 価格だけでなく、製品がもたらす総合的な価値は何か | Price |

| Education(教育) | 顧客が価値を理解し、活用できるよう情報提供・啓蒙を行う | Promotion |

例えば、SaaS企業がオンラインセミナーやブログ記事を通じて顧客との接点を創出し(Access)、製品の価値を啓蒙する(Education)のは、まさにSAVEモデルに基づいたアプローチです。

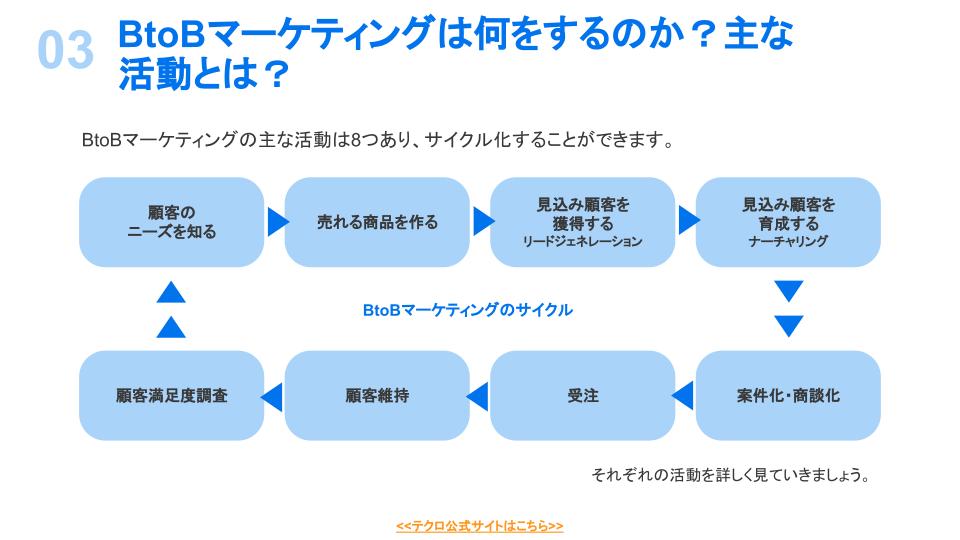

カスタマージャーニーマップ:顧客体験を可視化し、接点を最適化する

BtoBビジネスは、顧客が製品を認知してから購入に至るまでの検討期間が非常に長いのが特徴です。

カスタマージャーニーマップは、この長いプロセスにおける顧客の行動、思考、感情を時系列で可視化するフレームワークです。

| フェーズ | 顧客の行動 | 顧客の思考・感情 | 接点(タッチポイント) |

|---|---|---|---|

| 認知 | 課題を感じ、情報収集を始める | 「何とかしないとまずい…」 | Web広告、SEO記事 |

| 興味・関心 | 複数の製品を比較検討する | 「この製品は自社の課題に合いそうだ」 | ホワイトペーパー、導入事例 |

| 比較・検討 | 担当者と商談、デモを体験 | 「価格と機能のバランスはどうか」 | 営業担当、セミナー |

| 導入 | 契約、導入準備 | 「うまく活用できるだろうか」 | 導入サポート、マニュアル |

マップを作成することで、各段階で顧客が何を求めているかが明確になり、最適なタイミングで最適な情報を提供する施策を打てるようになります。

BANT条件:商談の質を見極め営業効率を最大化する

BANT条件は、マーケティング部門が生み出した見込み顧客(リード)が、営業部門がアプローチすべき有望な案件かどうかを見極めるためのフレームワークです。

これにより、マーケティングと営業の連携がスムーズになります。

| 項目 | 確認する内容 | 実践的なヒアリング例 |

|---|---|---|

| Budget(予算) | 導入のための予算が確保されているか | 「類似のプロジェクトでは〇〇円くらいのケースが多いのですが、ご予算感はいかがでしょうか?」 |

| Authority(決裁権) | 担当者に決裁権があるか、または決裁者に関与しているか | 「今回のプロジェクトは、どのようなプロセスで意思決定が進められますか?」 |

| Needs(必要性) | 製品・サービスへの具体的なニーズがあるか | 「今回のプロジェクトを通じて、どのような状態を実現したいとお考えですか?」 |

| Timeframe(導入時期) | 具体的な導入時期が決まっているか | 「今回のプロジェクトは、いつ頃までに完了させたいとお考えですか?」 |

これらの情報をヒアリングすることで、成約確度の低いリードに営業リソースを割くことを防ぎ、組織全体の生産性を向上させます。

【応用編】フレームワークを組み合わせて戦略の精度を高める

ここまで個別のフレームワークを紹介してきましたが、実践ではこれらを組み合わせることで、さらに分析や戦略の精度を高めることができます。

単体で使うよりも、複数の視点を連携させることで、より網羅的で説得力のある戦略が生まれます。

ここでは、代表的な組み合わせのパターンを2つ紹介します。

組み合わせ例1:PEST/3C → SWOT分析で外部・内部環境を統合する

これは最も基本的かつ強力な組み合わせです。

まずPEST分析や3C分析を用いて、外部環境(市場の動向や競合)と内部環境(自社の状況)に関する情報を幅広く収集します。

そして、それらの情報をSWOT分析の「機会・脅威」と「強み・弱み」の各項目に整理して落とし込みます。

このプロセスを経ることで、感覚的になりがちなSWOT分析が客観的なデータで裏付けられ、分析結果の信頼性が格段に向上します。

バラバラだった情報が構造化され、戦略立案へのスムーズな橋渡しが可能になります。

組み合わせ例2:STP → 4P/SAVEでターゲットに最適な施策を設計する

これは、策定した戦略を具体的な戦術(施策)へと落とし込む際の王道パターンです。

まずSTP分析で「誰に(Targeting)」「どのような価値を(Positioning)」提供するのかという戦略の核を定めます。

その上で、定めたターゲット顧客に最も響く形で価値を届けるにはどうすればよいかを、4P/SAVEモデルを使って具体化していきます。

例えば、「手厚いサポート」をポジショニングの核とするなら、プロモーション(Promotion)では導入後のサポート体制を強調し、価格(Price)はサポート費用を含んだ設定にする、といった具合です。

これにより、戦略と施策に一貫性が生まれます。

最新トレンドから見るフレームワークの進化と応用

マーケティングの世界は常に変化しており、新しいトレンドが登場しています。

しかし、これらの最新トレンドも、実は基本的なフレームワークの考え方を土台にしています。

ここでは、現代のBtoBマーケティングで重要となる2つのトレンドと、既存フレームワークとの関連性について解説します。

アカウントベースドマーケティング(ABM)と3C/STP分析

アカウントベースドマーケティング(ABM)とは、不特定多数のリードを狙うのではなく、価値の高い特定の企業(アカウント)をターゲットとして設定し、その企業に最適化されたアプローチを行う戦略です。

このABMを成功させるには、ターゲット企業を深く理解することが不可欠です。

まさにここで、3C分析が活きてきます。ターゲット企業を「顧客(Customer)」と捉え、その企業の事業内容、課題、組織構造などを徹底的に分析します。

さらに、STP分析の考え方を応用し、アカウント内の複数の意思決定者(例えば、情報システム部長、経理部長など)をセグメンテーションし、それぞれに響くメッセージを届けるポジショニングを考えることが重要です。

AI駆動型マーケティングとパーソナライゼーションの高度化

AI(人工知能)の活用は、マーケティングを大きく進化させています。

AIによる高度なデータ分析は、これまで人力では難しかったレベルでのSTP分析を可能にします。

膨大な顧客データをAIが分析し、最適な市場セグメントを発見したり、個々の顧客に合わせたターゲティングを行ったりできます。

また、カスタマージャーニーマップ上の各接点におけるコミュニケーション(4CのCommunication)も、AIによって高度にパーソナライズされます。

顧客一人ひとりの行動履歴や興味関心に合わせて、最適なコンテンツやメッセージを自動で届けることで、顧客体験を劇的に向上させることが可能です。

フレームワーク活用の落とし穴と、成功に導くための3つの心構え

フレームワークという強力な武器を手に入れても、使いこなせなければ意味がありません。

ここでは、多くのマーケターが陥りがちな落とし穴を避け、フレームワークを真に成果に繋げるための3つの心構えを紹介します。

心構え1:バイアスを認識し、客観的なデータで判断する

人間は誰しも、無意識のうちに思い込み(バイアス)を持っています。

例えば、「自分の考えを支持する情報ばかり集めてしまう(確証バイアス)」や、「最初に得た情報に強く影響されてしまう(アンカリングバイアス)」などです。

このバイアスに気づかないままフレームワークを埋めると、分析結果が歪んでしまいます。

常に「この考えは思い込みではないか?」と自問し、顧客へのヒアリングやアクセス解析データといった客観的な一次情報に基づいて判断する姿勢が重要です。

心構え2:営業など他部門を巻き込み、組織全体で取り組む

特にBtoBマーケティングにおいて、営業部門との連携は成功の絶対条件です。

マーケティング部門だけで立てた戦略が、営業現場の実態と乖離していては意味がありません。

3C分析やSWOT分析を行う段階から営業担当者を巻き込み、現場のリアルな声(顧客の生の声や競合の動向)を反映させましょう。

そうすることで、机上の空論ではない、実効性の高い戦略が生まれます。

フレームワークは、部門間の共通言語としても機能するのです。

心構え3:KPIを設定し、定期的な見直しと改善(PDCA)を行う

フレームワークを使った分析や戦略立案は、一度やったら終わりではありません。

市場環境は常に変化するため、定期的な見直しが必要です。

戦略を立てたら、その成果を測るための具体的な指標(KPI:重要業績評価指標)を設定しましょう。

例えば、「MQL(マーケティング活動によって創出された有望なリード)数」や「商談化率」などです。

これらのKPIを追いかけ、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルを回していくことで、戦略は常に最適な状態にアップデートされていきます。

フレームワークの実践に課題を感じたら|テクロの伴走型BtoBマーケティング支援

ここまで読んで、「フレームワークの重要性は分かったけれど、自社だけで実践できるか不安…」と感じた方もいるかもしれません。

特に、データ分析のリソースが不足していたり、コンテンツ制作のノウハウがなかったりする場合、フレームワークを成果に繋げるのは簡単ではありません。

テクロ株式会社は、BtoBマーケティングに特化した伴走型の支援会社です。

私たちは、フレームワークに基づいた論理的な戦略立案から、それを実行するための施策まで、一気通貫でサポートします。

データドリブンな戦略立案から実行までをワンストップでサポート

テクロの強みは、経験や勘に頼るのではなく、データに基づいた戦略(データドリブン)を徹底している点です。

各種分析ツールを駆使して客観的な事実を捉え、お客様に最適なフレームワーク活用法をご提案します。

さらに、戦略を立てるだけでなく、SEOに強いオウンドメディアの構築・運用や、月間1,200本制作可能な体制による高品質なコンテンツ制作など、施策の実行まで責任を持って支援します。

実際に、株式会社LGブレイクスルー様の支援では、コンテンツマーケティングによりオウンドメディアのPV数を半年で20倍に増加させた実績があります。

将来の内製化を見据えた担当者育成も支援するeラーニング「マーケブル」

私たちは、単なる業務代行を目指していません。

最終的には、お客様自身が自立してマーケティング活動を行える「内製化」を支援することが重要だと考えています。

そのために、BtoBマーケティング担当者育成のためのeラーニング教材「マーケブル」を提供しています。

フレームワークの正しい使い方から最新のデジタルマーケティング知識まで、実践的なスキルを体系的に学ぶことができます。

伴走支援と並行して学習することで、組織全体のマーケティング力を底上げすることが可能です。

まとめ|フレームワークを武器に、成果の出るBtoBマーケティングを

この記事では、BtoBマーケティング戦略を成功に導くための様々なフレームワークを、実践的なフェーズに沿って解説しました。

フレームワークは、複雑でどこから手をつけていいか分かりにくいBtoBマーケティングを、体系的に進めるための強力な「武器」です。

重要なのは、フレームワークを知識として知っているだけでなく、実際に使ってみることです。

まずは、自社の課題に最も合っていそうなフレームワークを一つ選び、チームで試してみてください。

思考が整理され、議論が深まり、次の一手が見えてくるはずです。

フレームワークという武器を使いこなし、属人的なマーケティングから脱却して、再現性のある成果を目指しましょう。

なお、テクロ株式会社では、BtoBマーケティングの施策についてまとめた資料「BtoBマーケティングの入門書」を無料配布しています。

リード獲得に課題を抱えているBtoB企業様は、ぜひご活用ください。

複数のフレームワークを組み合わせることで得られるメリットは何ですか?

複数のフレームワークを組み合わせることで、より網羅的で説得力のある戦略立案が可能になり、感覚的な判断を客観的なデータに基づいて裏付けることができ、分析の信頼性と戦略の精度を高めることができます。

環境分析フェーズで用いる代表的なフレームワークは何ですか?

環境分析フェーズでは、PEST分析や5フォース分析、3C分析、SWOT分析、そして6R分析などが使用されます。これらを使って、市場や競合、自社の内部外部環境を客観的に把握します。

フレームワークの使い方で気をつけるべきポイントは何ですか?

フレームワークはあくまでツールであり、分析結果から何を読み取り、次のアクションにどう繋げるかを考えることが最も重要です。また、信頼性のある一次情報に裏付けられたデータを用い、目的に応じて柔軟に組み合わせて活用する必要があります。

なぜフレームワークを活用することが重要なのですか?

フレームワークを活用することで思考の抜け漏れを防ぎ、関係者との合意形成が円滑になり、属人化を防ぎ再現性を高めることができます。これにより、経験や勘に頼るのではなく、客観的な分析に基づく一貫した戦略立案が可能となります。

BtoBマーケティングのフレームワークとは何ですか?

BtoBマーケティングにおけるフレームワークは、戦略立案や施策検討の際に役立つ思考の枠組みや分析ツールです。これらは、目的地への地図や料理のレシピのように、複雑な活動を整理し、チーム全体で同じ方向を向いて議論を進めるために使用されます。