Google検索順位を上げる方法【2025年最新】初心者でもわかるSEO完全ガイド

Webサイトのアクセス数が伸び悩んでいる…。

特定のキーワードで競合に勝てず、何から手をつければ良いのか分からない…。

このようなお悩みをお持ちのWeb担当者様、マーケター様は多いのではないでしょうか。

その解決策が、Googleの検索順位を上げるための「SEO(検索エンジン最適化)」です。

しかし、SEOには専門用語が多く、情報も溢れているため、どこから始めれば良いか迷ってしまいますよね。

この記事では、Googleの評価基準といった本質的な部分から、初心者でも今日から実践できる具体的な施策、さらにはBtoBビジネスでの成功事例まで、検索順位を上げるためのノウハウを完全網羅しました。

この記事を最後まで読めば、自社サイトの課題が明確になり、ビジネス目標を達成するための具体的な行動計画を立てられるようになります。

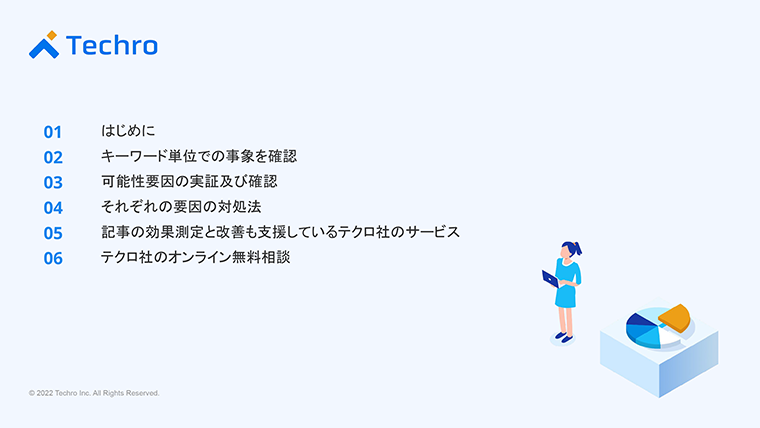

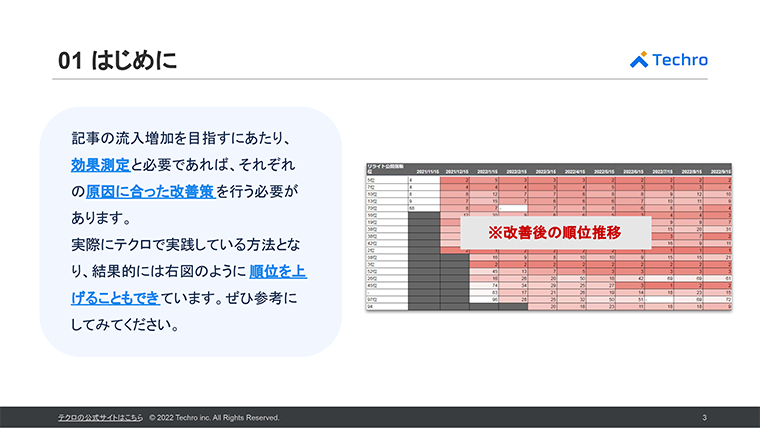

なお、テクロ株式会社では「記事の効果測定方法と原因に合った改善策」の資料を無料で配布しています。

自社メディアのPV数がなかなか増えない…などの課題を抱えるBtoB企業様はぜひご確認ください。

目次

- 1 そもそもGoogleの検索順位はどう決まる?知っておくべき3つの仕組み

- 2 検索順位を上げる前に!必須の準備と現状分析

- 3 【完全網羅】Google検索順位を上げるための4大施策

- 4 【施策① 内部対策】Googleに正しく評価されるサイトの土台作り

- 5 【施策② コンテンツ対策】ユーザーとGoogleを満足させる記事の作り方

- 6 【施策③ 外部対策】サイトの信頼性を高める被リンク獲得戦略

- 7 【施策④ ローカルSEO】店舗や地域ビジネスの集客を増やす方法

- 8 施策の効果を測定し、改善を続ける方法(PDCA)

- 9 注意!順位が下がる原因とやってはいけないSEO

- 10 【独自ノウハウ】BtoB企業の検索順位を上げるテクロの成功事例

- 11 プロに相談するか、内製化するか?次のステップを考える

- 12 まとめ:検索順位を上げるには、ユーザーファーストの継続的な改善が鍵

そもそもGoogleの検索順位はどう決まる?知っておくべき3つの仕組み

具体的な施策に入る前に、まずGoogleがどのようにWebページの順位を決めているのか、その本質的な仕組みを理解することが重要です。

この仕組みを知ることで、なぜそれぞれのSEO対策が必要なのかが分かり、より効果的に施策を進められるようになります。

Googleの順位決定プロセスは、大きく分けて以下の3つのステップで成り立っています。

| ステップ | 概要 |

|---|---|

| ① クロール | Googleのロボット(クローラー)がインターネット上のWebページを発見し、情報を収集します。 |

| ② インデックス | 収集した情報をGoogleの巨大なデータベースに整理・登録します。 |

| ③ ランキング | ユーザーが検索したキーワードに対し、データベースの中から最も適切と判断したページを順に表示します。 |

①クロール:Googleがサイト情報を収集する

クロールとは、Googlebotと呼ばれるGoogleのプログラム(クローラー)が、インターネット上を巡回して新しいWebページや更新されたページを見つけ、その内容を収集するプロセスです。

クローラーは、既存のページにあるリンクをたどって次々と新しいページへと移動していきます。

そのため、自分のサイトがGoogleに認識してもらうための第一歩は、このクローラーに来てもらうことにあります。

②インデックス:収集した情報をデータベースに登録する

インデックスとは、クロールによって収集されたページ情報が、Googleの巨大なデータベースに登録されるプロセスを指します。

このデータベースに登録されて初めて、あなたのサイトはGoogleの検索結果に表示される「候補」となります。

どんなに素晴らしいページを作成しても、インデックスされなければユーザーの目に触れることはありません。

③ランキング:検索キーワードに応じて最適な順位を決定する

ランキングとは、ユーザーが検索窓にキーワードを入力した際に、インデックスされたページの中から、その検索意図に対して最も関連性が高く、有益であると判断されたページを順位付けして表示する仕組みです。

Googleは200以上もの要因を複雑に組み合わせたアルゴリズムを用いて、この順位を瞬時に決定しています。

私たちが取り組むSEO対策とは、このランキング要因を理解し、自社のサイトがGoogleから高く評価されるように最適化していく活動なのです。

関連記事:SEO対策の記事数は何記事が目安?成果を出すための目標設定と戦略的増やし方をプロが解説

検索順位を上げる前に!必須の準備と現状分析

SEO対策を闇雲に始めても、その効果を正しく評価することはできません。

施策を開始する前に、まずは自社サイトの現状を客観的に把握し、効果測定を行うための準備を整えることが不可欠です。

この準備段階を丁寧に行うことで、施策の成果が可視化され、継続的な改善(PDCAサイクル)を回すことが可能になります。

必須ツール①:Googleサーチコンソールでサイトの健康状態を把握

Googleサーチコンソールは、Googleが提供する無料のツールで、自社サイトがGoogleからどのように見られているかを確認できます。

- どのようなキーワードで検索結果に表示されているか

- クリック数はどのくらいか

- Googleがサイトをクロール・インデックスする際に問題はなかったか

- モバイル対応に問題はないか

など、サイトの「健康状態」を把握するための必須ツールです。

まだ導入していない場合は、最優先で設定しましょう。

必須ツール②:Googleアナリティクスでユーザー行動を分析

GoogleアナリティクスもGoogleが提供する無料の高機能分析ツールです。

サーチコンソールが「サイトに来るまで」のデータを分析するのに対し、アナリティクスは「サイトに来てから」のユーザー行動を詳細に分析できます。

- どのページが多く見られているか

- ユーザーのサイト内での滞在時間はどれくらいか

- どのページが問い合わせや購入に繋がっているか

これらのデータを分析することで、ユーザーに人気のコンテンツや、改善が必要なページを特定できます。

関連記事:【2025年最新】プロが選ぶSEO企業21選!失敗しない選び方・費用まで徹底解説

自社サイトと競合サイトの現在の検索順位を確認する方法

対策したいキーワードで、自社サイトが現在何位に表示されているのか、そしてどのようなサイトが上位を占めているのかを把握することは、戦略を立てる上で非常に重要です。

| 確認方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 検索順位チェックツール | 正確な順位を自動で大量に計測できる。競合比較も容易。 | 多くは有料。無料ツールは機能制限がある場合が多い。 |

| 手動での検索 | 手軽に確認できる。 | 個人の閲覧履歴に影響され、正確な順位ではない。毎回手間がかかる。 |

手動で確認する場合は、必ずブラウザの「シークレットモード」や「プライベートブラウジング」機能を使い、自分の検索履歴が影響しない状態で確認しましょう。

関連記事:【2025年最新】SEO対策コンサルティング会社おすすめ21選!失敗しない選び方と費用相場を専門家が徹底解説

【完全網羅】Google検索順位を上げるための4大施策

ここからは、Googleの検索順位を上げるための具体的な施策を解説していきます。

SEO対策は、大きく分けて以下の4つの要素で構成されています。

これらをバランス良く実施することが、順位向上の鍵となります。

- 内部対策(テクニカルSEO): Googleにサイト情報を正しく評価してもらうための技術的な土台作り。

- コンテンツ対策: ユーザーとGoogleの両方を満足させる、質の高い情報(記事など)の作成。

- 外部対策: 他のサイトからの評価(被リンク)を得て、サイトの信頼性を高めること。

- ローカルSEO: 実店舗を持つビジネスが、地域での集客を増やすための対策。

【施策① 内部対策】Googleに正しく評価されるサイトの土台作り

内部対策(テクニカルSEOとも呼ばれます)は、Webサイトの技術的な基盤を整え、Googleにサイトの情報を正しく、かつ効率的に伝わるようにするための施策です。

どれだけ素晴らしいコンテンツを作成しても、この土台がしっかりしていなければ、Googleから正当な評価を受けにくくなってしまいます。

まずは、サイトの構造的な問題を解決し、ユーザーが快適に利用できる環境を整えましょう。

サイトの表示速度を改善する(コアウェブバイタル対応)

Webサイトの表示速度は、ユーザー体験に直接影響を与える非常に重要な要素です。

表示が遅いサイトはユーザーが離脱しやすく、Googleからの評価も下がってしまいます。

Googleは「コアウェブバイタル」という指標をランキング要因の一つとしており、これは主に以下の3つで構成されます。

- LCP: ページの主要コンテンツが表示されるまでの時間

- FID: ユーザーが最初に操作(クリックなど)してからサイトが反応するまでの時間

- CLS: ページの読み込み中にレイアウトがどれだけズレるか

これらの指標は、Googleの無料ツール「PageSpeed Insights」で簡単に測定できます。

表示速度を改善するには、画像のファイルサイズを圧縮したり、ブラウザのキャッシュ機能を活用したりする方法が効果的です。

モバイルフレンドリーに対応する(スマホ対応)

今やインターネット利用の主流はパソコンからスマートフォンへと移っています。

そのため、Webサイトがスマートフォンで快適に閲覧・操作できる「モバイルフレンドリー」であることは必須条件です。

Googleも、モバイル版のサイトを基準に評価を行う「モバイルファーストインデックス」を全面的に採用しています。

自社サイトがモバイル対応しているかは、Googleの「モバイルフレンドリーテスト」ツールで簡単にチェックできます。

サイトの安全性を高める(HTTPS化)

HTTPS化(SSL化とも呼ばれます)とは、インターネット上の通信を暗号化し、サイトのセキュリティを高める仕組みです。

URLが「http://」ではなく「https://」で始まり、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されていれば対応済みです。

Googleはユーザーの安全を重視しており、HTTPS化をランキング要因の一つとして公言しています。

これはユーザーが安心して個人情報などを入力できる信頼の証でもあります。

サイト構造を最適化し、Googleとユーザーに分かりやすくする

Webサイトの構造が論理的で分かりやすいと、Googleのクローラーがサイト内のページを効率的に巡回でき、ユーザーも目的の情報を見つけやすくなります。

サイト全体の構造を最適化するための、具体的な手法を見ていきましょう。

XMLサイトマップの作成・送信

XMLサイトマップとは、サイト内に存在するページのURLを一覧にした「サイトの地図」のようなファイルです。

この地図をGoogleサーチコンソール経由でGoogleに送信することで、ページの存在を漏れなく、かつ迅速に伝えることができます。

特に、ページ数が多い大規模なサイトや、新しく立ち上げたばかりのサイトには非常に効果的です。

URLの正規化

Webサイトでは、同じ内容のページなのに複数の異なるURLでアクセスできてしまうことがあります。

例えば、「www.example.com」と「example.com」は、ユーザーにとっては同じでも、Googleは別のページとして認識し、評価が分散してしまう可能性があります。

この問題を解決するのが「URLの正規化」です。rel="canonical"というHTMLタグを使い、「こちらのURLが正式なページです」とGoogleに伝えることで、評価の分散を防ぎます。

構造化データでリッチリザルトを狙う

構造化データとは、ページに書かれている情報が「何であるか」をGoogleが理解しやすい形式で伝えるための特別な記述(マークアップ)です。

例えば、「これはレシピ情報です」「これはQ&Aです」といった具合に意味付けをします。

適切に構造化データを実装すると、検索結果で通常よりも目立つ表示(リッチリザルト)になることがあり、ユーザーのクリック率向上が期待できます。

【施策② コンテンツ対策】ユーザーとGoogleを満足させる記事の作り方

SEO対策において、最も重要で中心的な役割を担うのが「コンテンツ対策」です。

Googleが目指しているのは、ユーザーの疑問や悩みを解決する、最も有益な情報を検索結果の上位に表示することです。

そのため、小手先のテクニックに頼るのではなく、「ユーザーの検索意図に深く応える、質の高いコンテンツを作ること」こそが、長期的に評価されるための王道と言えます。

検索意図を深く理解するキーワード選定

質の高いコンテンツ作りの第一歩は、ユーザーが「何を知りたくて、何を解決したくて」そのキーワードで検索したのか、その背景にある意図(検索意図)を深く理解することから始まります。

検索回数(検索ボリューム)が多いキーワードを選ぶだけでなく、そのキーワードに隠されたユーザーのニーズを読み解くことが重要です。

「ラッコキーワード」などのツールを使えば、メインキーワードに関連する様々なキーワードを調査でき、ユーザーが他にどのようなことに関心を持っているのかを知るヒントになります。

関連記事:【2025年最新】コンテンツSEOの費用相場を徹底解説!料金内訳から費用対効果を高める選び方まで

E-E-A-Tを高め、コンテンツの信頼性を向上させる

E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を評価する上で最も重視している基準の頭文字をとったものです。

| E-E-A-T | 意味 |

|---|---|

| Experience | 経験 |

| Expertise | 専門性 |

| Authoritativeness | 権威性 |

| Trustworthiness | 信頼性 |

これらの要素を高めることで、コンテンツの信頼性が向上し、Googleからの評価も高まります。

では、それぞれの要素をどのように高めていけばよいのでしょうか。

Experience(経験):一次情報で独自性を出す

「経験」とは、その商品やサービスを実際に使った人、その場所を訪れた人、その出来事を体験した人にしか書けない、オリジナルの情報(一次情報)を指します。

例えば、商品レビュー記事であれば、単なるスペックの羅列ではなく、実際に使ってみた感想や、独自の活用方法、感じたメリット・デメリットなどを具体的に記述することが「経験」の提示に繋がります。

自社が持つ独自のデータや、顧客へのインタビューから得られた知見も、強力な一次情報となります。

Expertise(専門性):専門家としての知見を示す

「専門性」とは、そのトピックについて、深い知識やスキルを持っていることを示すことです。

特定の分野に特化したコンテンツを一貫して発信し続けることで、サイト全体の専門性が高まります。

また、記事の監修者としてその分野の専門家の名前とプロフィールを掲載したり、専門用語を初心者にも分かりやすく解説したりすることも、専門性を示す上で有効です。

Authoritativeness(権威性):その道の第一人者として認められる

「権威性」とは、そのサイトや運営者、記事の著者が、その分野における第一人者として社会的に広く認知されている状態を指します。

権威性を高めるには、公的機関や業界で有名なサイトからリンクを貼ってもらう(被リンク)ことが非常に効果的です。

また、著名な専門家に記事内容を引用されたり、運営会社の受賞歴やメディア掲載歴を紹介したりすることも、権威性の証明に繋がります。

Trustworthiness(信頼性):安心して利用できるサイトである

「信頼性」とは、ユーザーがそのサイトの情報を信じ、安心して利用できるかどうかを示します。

サイトがHTTPS化されていることはもちろん、運営者情報(会社概要や連絡先)が明確に記載されていること、プライバシーポリシーが設置されていることなどが基本的な信頼性の担保になります。

また、記事内で情報を引用する際は、必ず信頼できる情報源(公的機関など)から引用し、その引用元を明記することも重要です。

関連記事:中小企業がWebマーケティングに取り組むべき理由と施策|おすすめの支援会社も紹介

クリック率を上げるタイトル・見出し・ディスクリプションの作り方

検索結果に自社サイトが表示されても、ユーザーにクリックされなければ意味がありません。

ユーザーに「この記事を読みたい!」と思わせるためには、検索結果に表示される以下の3つの要素が非常に重要です。

- タイトル: 記事の内容がひと目で分かり、ユーザーの興味を引くキャッチーな文言にする。30文字程度が目安。

- ディスクリプション: タイトルの内容を補足し、記事を読むことで何が得られるのかを具体的に説明する。120文字程度が目安。

- 見出し: 記事本文の骨格となる部分。ユーザーが本文を読む前に、どのような内容が書かれているか把握できるように、論理的で分かりやすい構成にする。

これらの要素には、必ず対策キーワードを含めつつ、ユーザーが求めているであろう答えやメリットを盛り込むことがクリック率向上の鍵です。

内部リンクを最適化し、ユーザーとGoogleを案内する

内部リンクとは、自社サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。

記事本文中に関連性の高い別の記事へのリンクを設置することで、ユーザーは次々と興味のある情報を読み進めることができ、サイト内での滞在時間が長くなります。

これはユーザー満足度の向上に繋がるだけでなく、Googleにとってもサイト内の関連性を理解する手助けとなり、サイト全体の専門性を評価する上でプラスに働きます。

【施策③ 外部対策】サイトの信頼性を高める被リンク獲得戦略

外部対策とは、主に他のWebサイトから自社サイトへ向けられたリンク(被リンク)を獲得するための施策です。

この被リンクは、Googleのアルゴリズムにおいて「他のサイトからの推薦状」や「人気投票」のような役割を果たします。

質の高いサイトから多くの被リンクを獲得しているサイトは、それだけ信頼性や権威性が高いと判断され、検索順位が向上しやすくなります。

質の高い被リンクの獲得方法と考え方

重要なのは、リンクの「量」だけでなく「質」です。

関連性の低いサイトや、質の低いサイトからのリンクを大量に集めても効果は薄く、場合によってはペナルティの対象になることもあります。

目指すべきは、自社サイトのテーマと関連性が高く、社会的に信頼されているサイト(公的機関、大手メディア、専門性の高いブログなど)から、自然な形でリンクを設置してもらうことです。

そのための王道は、ただ一つ。

「他のサイトの運営者が『この記事は読者の役に立つから紹介したい』と、思わずリンクを貼りたくなるような、圧倒的に質の高いオリジナルコンテンツを作ること」です。

他にも、独自の調査データをまとめたレポートや、複雑な情報を分かりやすく図解したインフォグラフィックなどを公開することも、被リンク獲得に繋がりやすい有効な手法です。

サイテーションとSNS活用の重要性

サイテーションとは、リンクがなくても、他のWebサイトやSNS上で自社の名前、サイト名、住所などが言及されることを指します。

これもGoogleがサイトの知名度や信頼性を測るための一つの指標になると考えられています。

自社で作成した質の高いコンテンツをSNSで積極的に発信し、多くのユーザーに拡散されることで、サイテーションや被リンクの機会が増えるという好循環が生まれる可能性があります。

【施策④ ローカルSEO】店舗や地域ビジネスの集客を増やす方法

ローカルSEOとは、実店舗を持つビジネス(飲食店、美容室、クリニックなど)や、特定の地域でサービスを提供する企業(工務店、士業など)が、地域に密着した検索キーワードで上位表示を目指すための施策です。

「渋谷 カフェ」や「横浜 リフォーム」のように、「地域名+サービス名」で検索するユーザーは、実際にその場所を訪れたり、サービスを利用したりする意欲が非常に高いと考えられます。

ローカルSEOは、こうした見込み客を実店舗への来店や問い合わせに繋げるために極めて重要です。

Googleビジネスプロフィールの最適化が最優先

ローカルSEOにおいて、最も重要かつ効果的な施策が「Googleビジネスプロフィール」の最適化です。

これは、Google検索やGoogleマップ上に自社のビジネス情報を無料で掲載できるサービスです。

この情報を充実させることで、検索結果の目立つ位置にある「ローカルパック」(地図と店舗情報が表示される枠)に表示される可能性が高まります。

| 最適化のポイント | 具体的なアクション |

|---|---|

| NAP情報の統一 | ビジネス名(Name)、住所(Address)、電話番号(Phone)を正確に登録し、他のサイトでも表記を統一する。 |

| カテゴリ設定 | 自社の業種に最も適したカテゴリを正確に設定する。 |

| 写真・動画の追加 | 店舗の外観、内観、商品、スタッフなどの魅力的な写真や動画を定期的に追加する。 |

| 口コミへの返信 | ユーザーから投稿された口コミに、丁寧かつ迅速に返信する。良い口コミだけでなく、ネガティブな口コミにも誠実に対応する。 |

| 最新情報の投稿 | キャンペーン情報や新商品、営業時間の変更などを「投稿」機能で積極的に発信する。 |

施策の効果を測定し、改善を続ける方法(PDCA)

SEO対策は、一度施策を実施して終わりではありません。

むしろ、施策を実行した後の効果測定と、その結果に基づく継続的な改善こそが成功の鍵を握ります。

「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクルを回し続けることが、検索順位を安定的に向上させるための唯一の方法です。

見るべき重要指標:検索順位、オーガニック流入数、コンバージョン

SEOの効果を測定する上で、特に重要となるのが以下の3つの指標です。

- 検索順位: 対策キーワードが、実際にGoogleで何位に表示されているか。順位の変動を定期的に追跡します。

- オーガニック流入数: 広告費をかけずに、検索エンジン経由でサイトに訪れたユーザーの数。これがSEOの直接的な成果と言えます。

- コンバージョン: サイトを訪れたユーザーが、最終的に問い合わせ、資料請求、商品購入といった「成果」に至った数。これがビジネス上の最終目標です。

これらの指標をGoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスで定期的に確認し、施策がうまく機能しているか、改善すべき点はないかを分析します。

定期的な分析とコンテンツリライトの重要性

一度公開した記事も、情報の鮮度が落ちたり、競合サイトがより優れたコンテンツを公開したりすることで、徐々に順位が下がっていくことがあります。

そのため、公開済みの記事のパフォーマンスも定期的にチェックし、必要に応じて「リライト(加筆・修正)」を行うことが非常に重要です。

最新の情報を追記したり、読者からよくある質問への回答を加えたり、E-E-A-Tの観点から内容を強化したりすることで、コンテンツの価値を常に高い状態に保ち、検索順位の維持・向上を目指します。

注意!順位が下がる原因とやってはいけないSEO

良かれと思って行った施策が、逆にGoogleのガイドラインに違反し、検索順位を大幅に下げる原因となってしまうことがあります。

ユーザーを欺くような行為や、検索エンジンを不正に操作しようとする行為は「スパム」と見なされ、厳しいペナルティの対象となります。

短期的な成果を求めるあまり、こうした「ブラックハットSEO」に手を出すことは絶対に避け、常にユーザーにとって価値のあるサイト作りを心掛けましょう。

Googleのペナルティとは?手動対策とアルゴリズム変動

検索順位が急落する主な原因は、大きく分けて2つあります。

- 手動による対策(手動ペナルティ): Googleの担当者がサイトを目視で確認し、ガイドライン違反があると判断した場合に科されるペナルティです。これはGoogleサーチコンソールに警告メッセージが届くため、原因を特定しやすいのが特徴です。

- アルゴリズムの変動: Googleが検索順位を決めるための計算式(アルゴリズム)を大規模に更新(コアアップデート)することによる順位変動です。これは特定のサイトを狙ったものではなく、評価基準そのものが変わるために起こります。

ペナルティを受けた場合は、サーチコンソールで原因を確認し、ガイドラインに沿ってサイトを修正した後、Googleに「再審査リクエスト」を送信する必要があります。

低品質なコンテンツと不正な被リンクは避ける

Googleのスパムポリシーで明確に禁止されている、代表的なNG行為は以下の通りです。

これらの手法は、かつて効果があった時代もありましたが、現在の進化したGoogleのアルゴリズムには通用せず、発覚すればペナルティのリスクが非常に高い行為です。

| やってはいけないSEOの例 | 内容 |

|---|---|

| 低品質なコンテンツ | 自動生成ツールで作った意味不明な文章、他サイトの完全なコピーコンテンツなど。 |

| 隠しテキスト・隠しリンク | ユーザーには見えないように、背景と同じ色でキーワードを羅列したり、小さな文字でリンクを隠したりする行為。 |

| キーワードの乱用 | 不自然なほどキーワードを詰め込み、文章として成り立っていないページ。 |

| 不正な被リンクの獲得 | リンクの売買、自作自演のサイトから大量にリンクを送る行為(リンクファーム)。 |

【独自ノウハウ】BtoB企業の検索順位を上げるテクロの成功事例

ここまでは、一般的なSEOの理論と施策について解説してきました。

ここからは、私たちテクロ株式会社が、特に専門とするBtoB(企業間取引)領域において、どのようにしてクライアントの検索順位を上げ、ビジネス成果に繋げてきたのか、具体的な成功事例を交えてご紹介します。

これにより、理論が実際のビジネス現場でどのように機能するのか、より深くご理解いただけるはずです。

事例:1年で1.5万PV→132万PVへ!データドリブンなオウンドメディア運用

映像制作・動画活用支援を行う株式会社サムシングファン様は、オウンドメディアからの資料請求数を増やしたいという課題を抱えていました。

テクロは、まず徹底的なデータ分析から着手。Googleアナリティクスや各種SEOツールを用いてサイトの現状を分析し、ターゲット顧客が検索するであろうキーワードを洗い出しました。

その上で、顧客の課題を解決する高品質なノウハウ記事や事例コンテンツを、月間100本以上という圧倒的な量で制作・投入し続けました。

結果として、オウンドメディアのPV数は1年で1.5万PVから132万PVへと約88倍に増加し、資料請求数も月0件から最大168件へと飛躍的に向上させることに成功しました。

BtoBでSEOを成功させる鍵は「顧客課題の解決」と「信頼の構築」

この事例から分かるように、BtoBのSEOは単にアクセスを集めるだけでは成功しません。

BtoBビジネスは、BtoC(個人向けビジネス)に比べて検討期間が長く、価格も高額で、複数の担当者が関わるなど意思決定プロセスが複雑という特徴があります。

そのため、潜在顧客が抱えるビジネス上の具体的な課題に対し、専門家として的確な解決策を提示するコンテンツを提供することが不可欠です。

そして、その専門的な情報発信を継続することで、E-E-A-T、特に「専門性」と「信頼性」を高め、長期的な信頼関係を構築していくこと。

これこそが、最終的に「この会社に相談したい」と思わせ、商談や受注に繋げるためのBtoB-SEOの鍵なのです。

プロに相談するか、内製化するか?次のステップを考える

ここまで読んでいただき、Google検索順位を上げるための全体像と具体的な施策をご理解いただけたかと思います。

次のステップとして、これらの施策を実際に「誰が」「どのように」実行していくかを考える必要があります。

選択肢は大きく分けて、専門の支援会社に依頼するか、自社でノウハウを蓄積して実行(内製化)するかの2つです。

BtoBのSEOならテクロ株式会社へご相談ください

もし、専門家の知見を借りて、迅速かつ確実に成果を出したいとお考えなら、ぜひ私たちテクロ株式会社にご相談ください。

私たちはBtoBマーケティングに特化した支援会社として、多くの企業様のリード獲得と事業成長に貢献してきました。

- BtoB特化の専門性: BtoB特有の複雑な購買プロセスを熟知した戦略立案。

- データドリブンなアプローチ: Googleアナリティクスなどを駆使したデータ分析に基づく改善提案。

- 圧倒的なコンテンツ制作体制: SEOに強い高品質なコンテンツを月間1,200本制作可能。

- 上場企業としての信頼性: 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketに上場(証券コード:306A)しており、安心してご依頼いただけます。

Webマーケティングの専門コンサルタントが、戦略立案から実行まで一気通貫で伴走し、貴社の成果を最大化します。

内製化を支援!eラーニング「マーケブル」で自社にノウハウを蓄積

一方で、「将来的には自社でSEOを推進できる体制を作りたい」「社内にマーケティングのノウハウを蓄積したい」という企業様もいらっしゃるでしょう。

テクロは、そうしたご要望にお応えするため、BtoBマーケティングを体系的に学べるeラーニングサービス「マーケブル」も提供しています。

500社以上の導入実績を誇る「マーケブル」では、SEOの基礎からコンテンツマーケティング、データ分析まで、実践的なスキルをオンラインで学ぶことができます。

単に施策を代行するだけでなく、お客様が自走できるようになるための支援も私たちの重要な役割です。

まとめ:検索順位を上げるには、ユーザーファーストの継続的な改善が鍵

Googleの検索順位を上げるための道のりは、決して平坦ではありません。

しかし、その本質は非常にシンプルです。

- Googleの仕組みを理解する: クロール・インデックス・ランキングの基本を知る。

- ユーザーファーストを徹底する: ユーザーの検索意図に応える、E-E-A-Tの高いコンテンツを作成する。

- 技術的な土台を整える: サイトの表示速度やモバイル対応など、Googleに正しく評価されるための内部対策を行う。

- 継続的に改善する: 効果測定を常に行い、データに基づいて施策を見直し続ける。

これらの原則に基づき、地道な努力を続けることこそが、検索順位を上げ、ビジネスを成長させるための最も確実な方法です。

この記事が、皆様のSEO対策の第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

なお、テクロ株式会社では「記事の効果測定方法と原因に合った改善策」の資料を無料で配布しています。

自社メディアのPV数がなかなか増えない…などの課題を抱えるBtoB企業様はぜひご確認ください。

効果的なキーワード選定のポイントは何ですか?

キーワード選定では、検索ボリューム、競合性、関連性を意識し、ターゲットが検索しそうなキーワードを選び、定期的に見直すことが重要です。

SEO対策がなぜ重要なのですか?

SEO対策は、ターゲットユーザーにWebサイトを見つけてもらうために重要です。上位表示によりアクセス数や顧客獲得の機会増加、ブランドイメージの向上につながります。

Googleの検索順位の仕組みはどのようになっていますか?

Googleの検索順位は、クローラーと呼ばれるロボットを使ってWebページを巡回し、関連性や品質を評価した結果をもとに、検索結果ページのどこに表示されるかを決定しています。

検索順位を上げるために必要な基本的なSEO対策は何ですか?

検索順位を上げるためには、基本的なSEO対策としてキーワード選定、コンテンツの質向上、内部対策、外部リンク獲得、そして継続的な分析と改善が必要です。