コンテンツマーケティングの目的とは?初心者でもわかる基本から成功事例、戦略立案まで徹底解説

「コンテンツマーケティングって、最近よく聞くけど一体何のためにやるんだろう?」

「上司に『うちでも導入できないか検討して』と言われたけど、メリットをどう説明すればいいかわからない…」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

コンテンツマーケティングは、現代のビジネスにおいて非常に重要な手法ですが、その目的や本質を正しく理解しないまま始めてしまうと、期待した成果は得られません。

この記事では、コンテンツマーケティングの専門家ではない方でも理解できるよう、以下の点を徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、コンテンツマーケティングの目的が明確になり、社内で導入を提案するための知識と自信が身につくはずです。

なお、テクロ株式会社では「コンテンツマーケティング施策の始め方」資料を無料で配布しています。

リード獲得を強化したいBtoB企業様はぜひご確認ください。

「コンテンツマーケティング施策の始め方」をチェック!

- BtoBマーケティングの全体像と施策の優先度

- 施策の成功パターン

- お問い合わせ数0件→168 件に増加したコンテンツマーケティング導入事例

- コンテンツマーケティング成功の秘訣

「施策の優先度」を解説した上でどのような施策が「自社に最適なのか」についてご紹介していきます。「コンテンツマーケティング施策の始め方」をお気軽にダウンロードください。

目次

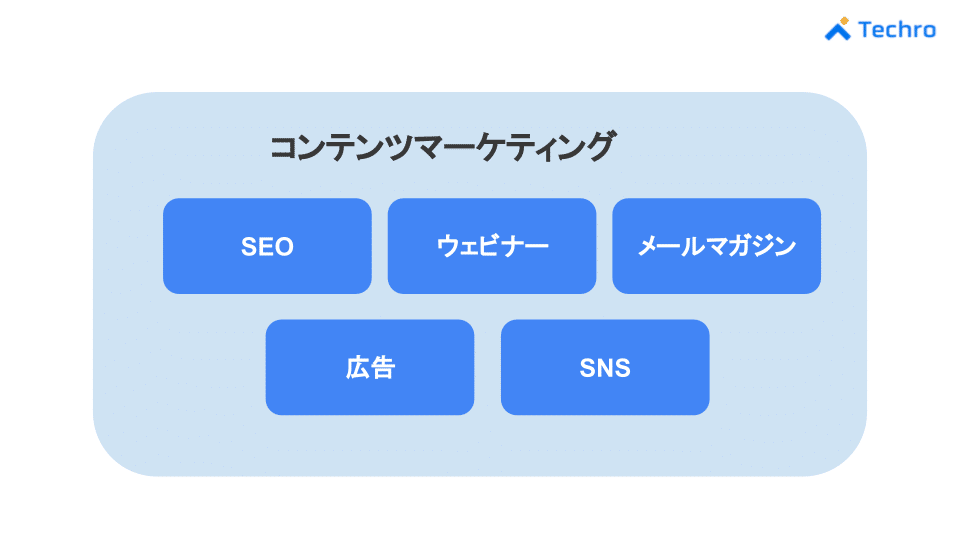

そもそもコンテンツマーケティングとは?基本をわかりやすく解説

コンテンツマーケティングとは、ひとことで言うと「価値あるコンテンツ(情報)を提供することで顧客との信頼関係を築き、最終的にファンになってもらうための活動」です。

単に商品やサービスを売り込むのではなく、読者の悩みや課題に寄り添う有益な情報を提供し続けます。

そうすることで、「この会社は信頼できる」「この分野ならこの会社だ」と思ってもらい、購買や契約といった行動につなげていくのが本質です。

なぜ今、コンテンツマーケティングが重要視されるのか?

現代では、消費者が情報を得る方法が大きく変化しました。

テレビCMや新聞広告といった従来型の広告だけでなく、インターネットで自ら検索したり、SNSで口コミを調べたりするのが当たり前になっています。

このような時代では、企業からの一方的な売り込みは敬遠されがちです。

そこで、顧客自らが情報を探しているタイミングで、的確で価値のあるコンテンツを提供し「見つけてもらう」ことの重要性が高まっているのです。

Web広告やSEOとの違いは「目的」と「関係性」

コンテンツマーケティングは、Web広告やSEOとしばしば混同されますが、その目的や顧客との関係性の築き方が異なります。

違いを理解することで、各施策をより効果的に活用できるようになります。

| 施策 | 目的 | 顧客との関係性 | 期間 | コンテンツの資産性 |

|---|---|---|---|---|

| コンテンツマーケティング | 潜在顧客の育成、ファン化、ブランディング | 中長期的な信頼関係の構築 | 中〜長期的 | 高い(蓄積される) |

| Web広告 | 即時的な集客、直接的なコンバージョン獲得 | 短期的な接点 | 短期的 | 低い(出稿停止で消滅) |

| SEO | 検索エンジンからの集客最大化(手法の一つ) | 接点創出が主目的 | 中〜長期的 | (コンテンツに依存) |

Web広告が「今すぐ客」にアプローチする短期決戦型の手法であるのに対し、コンテンツマーケティングは「いつか客」を「ファン客」に育てる、中長期的な視点が求められるのです。

【ここが最重要】コンテンツマーケティングの6つの主要な目的

コンテンツマーケティングと一言でいっても、その目的は多岐にわたります。

自社がどの目的を重視するのかを明確にすることが、成功への第一歩です。

- 潜在顧客との接点創出・新規顧客の獲得

- ブランド認知度の向上・ブランディング

- 見込み顧客の育成(リードナーチャリング)と顧客ロイヤルティ強化

- 見込み顧客リストの獲得(リードジェネレーション)

- 購買意欲の醸成と収益向上

- 採用活動への貢献(採用ブランディング)

これらの目的は独立しているわけではなく、相互に関連しあっています。

目的1:潜在顧客との接点創出・新規顧客の獲得

まだ自社の製品やサービスのことを知らない、あるいは具体的な課題を認識していない「潜在顧客」にアプローチするための目的です。

例えば、BtoB企業であれば「業務効率化の方法」といった広いテーマの記事を提供することで、将来顧客になりうる層との最初の接点を作ることができます。

BtoC企業なら「週末のおすすめの過ごし方」のようなライフスタイル情報から、自社商品に関心を持ってもらうきっかけを創出します。

目的2:ブランド認知度の向上・ブランディング

継続的に専門性の高い、あるいは独自の価値観を持つコンテンツを発信し続けることで、「〇〇の分野なら、あの会社だ」という第一想起を獲得するのがこの目的です。

単に社名を知ってもらうだけでなく、企業の専門性や信頼性、世界観を伝え、競合他社との明確な差別化を図ります。

これにより、価格競争に陥らずに自社を選んでもらえる強いブランドを構築できます。

目的3:見込み顧客の育成(リードナーチャリング)と顧客ロイヤルティ強化

一度接点を持ったものの、すぐに購入には至らない見込み顧客との関係を維持し、購買意欲を高めていく目的です。これをリードナーチャリング(りーどなーちゃりんぐ)と呼びます。

例えば、メルマガで定期的に役立つ情報を届けたり、導入事例コンテンツで具体的な成功イメージを提示したりします。

こうした活動を通じて顧客の信頼を勝ち取り、検討段階が進んだタイミングで自社を選んでもらう「ファン化」を目指します。

目的4:見込み顧客リストの獲得(リードジェネレーション)

将来の顧客となりうる見込み客の連絡先(リード)情報を獲得することも重要な目的の一つです。これはリードジェネレーション(りーどじぇねれーしょん)と呼ばれます。

具体的な手法としては、専門的なノウハウをまとめた「ホワイトペーパー」や、オンラインセミナー「ウェビナー」などがあります。

これらを無料で提供する代わりに、氏名やメールアドレスなどを登録してもらうことで、こちらからアプローチできる見込み顧客のリストを構築します。

目的5:購買意欲の醸成と収益向上

全てのマーケティング活動の最終ゴールである、売上への貢献です。

コンテンツマーケティングは、直接的な販売促進を目的としない場合が多いですが、最終的には収益向上に繋がらなければなりません。

例えば、商品の比較記事からECサイトへ誘導したり、サービスの活用方法を紹介する動画で問い合わせを促したりします。

顧客の購買プロセスに寄り添うコンテンツを提供することで、自然な形で購買意欲を高め、コンバージョンへと導きます。

目的6:採用活動への貢献(採用ブランディング)

これは副次的な目的と捉えられがちですが、企業にとって非常に重要な効果です。

企業の理念やビジョン、働く社員のインタビュー、独自の社内文化などをコンテンツとして発信します。

これにより、企業の魅力に共感する優秀な人材からの応募が集まりやすくなります。

結果として、採用のミスマッチを防ぎ、エンゲージメントの高い人材を確保することにつながるのです。

目的達成のメリットと注意すべきデメリット【社内説明の材料に】

コンテンツマーケティングの導入を社内で提案する際には、良い面だけでなく、現実的な課題も合わせて伝えることが説得力を高めます。

ここでは、上司や経営層への説明材料として活用できるメリットとデメリットを客観的に整理します。

コンテンツマーケティングを導入する5つのメリット

コンテンツマーケティングには、従来の広告手法にはない多くのメリットがあります。

- コンテンツが企業の「資産」として蓄積される

- 中長期的に見て費用対効果が高い

- SNSでの拡散による認知拡大が期待できる

- 顧客データを収集・分析し、商品開発や改善に活かせる

- 顧客ロイヤルティが向上し、ファンが生まれる

1. コンテンツが企業の「資産」として蓄積される

コンテンツマーケティング最大のメリットは、作成したコンテンツが企業の「資産」になる点です。

Web広告は費用を止めると露出が完全になくなりますが、一度作成したブログ記事や動画はWeb上に残り続けます。

これらのコンテンツは、24時間365日、あなたに代わって営業活動を行い、長期的に新規顧客を呼び込み、ブランド価値を高め続けてくれるのです。

2. 中長期的に見て費用対効果が高い

初期段階ではコンテンツ制作のコストがかかりますが、コンテンツが資産として蓄積され、検索エンジンからの安定した流入が生まれると、広告費をかけずとも集客が可能になります。

ある調査では、コンテンツマーケティングは従来のマーケティング手法に比べて62%もコストが低く、3倍のリードを生み出すというデータもあります。

中長期的な視点で見れば、非常に費用対効果の高い手法と言えます。

3. SNSでの拡散による認知拡大が期待できる

ユーザーにとって本当に価値があり、「面白い」「役に立った」と感じるコンテンツは、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSで自然にシェアされやすいという特徴があります。

この「バズ」が起これば、広告費を一切かけずに、爆発的に多くの人へ情報を届けることが可能です。

有益なコンテンツは、ユーザー自身が広告塔となって広めてくれるのです。

4. 顧客データを収集・分析し、商品開発や改善に活かせる

オウンドメディアを運営すると、「どの記事がよく読まれているか」「どんなキーワードで検索して訪れているか」「どのページで離脱しているか」といった詳細な顧客データを収集できます。

これらのデータは、顧客が本当に求めていることや悩んでいることを浮き彫りにします。

このインサイトは、次のマーケティング施策だけでなく、既存の商品やサービスの改善、さらには新商品開発のヒントにもなり得ます。

5. 顧客ロイヤルティが向上し、ファンが生まれる

一方的に売り込むのではなく、顧客の課題解決に寄り添う姿勢で有益な情報を提供し続けることで、企業と顧客との間に深い信頼関係が生まれます。

この信頼関係は、顧客ロイヤルティ、つまり企業やブランドに対する愛着や忠誠心へと発展します。

一度ファンになってくれた顧客は、継続的に商品を購入してくれるだけでなく、良い口コミを広めてくれる強力なサポーターになるのです。

始める前に知っておきたい4つのデメリットと対策

多くのメリットがある一方で、コンテンツマーケティングには乗り越えるべき課題もあります。

事前にデメリットと対策を理解しておくことで、失敗のリスクを減らすことができます。

| デメリット | 具体的な対策 |

|---|---|

| 1. 効果が出るまでに時間がかかる | ・Web広告など短期施策と組み合わせる ・現実的なKPIとスケジュールを設定する |

| 2. コンテンツ制作にリソースがかかる | ・スモールスタートを心がける ・外部の専門会社やフリーランスを活用する ・社内の協力体制を構築する |

| 3. 継続的な更新・改善が必要 | ・コンテンツの棚卸しとリライト計画を立てる ・PDCAサイクルを回す文化を定着させる |

| 4. 専門知識・スキルを持つ人材が必要 | ・社内での人材育成計画を立てる ・不足するスキルを外部パートナーで補う |

1. 効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツマーケティングは、すぐに結果が出る施策ではありません。

検索エンジンに評価され、安定したアクセスが集まるまでには、一般的に最低でも半年から1年はかかると言われています。

対策としては、短期的な成果をWeb広告で補いながら、中長期的な視点でコンテンツを育てていくという組み合わせが有効です。

2. コンテンツ制作に時間とコスト(リソース)がかかる

質の高いコンテンツを継続的に作り続けるには、相応の時間と労力が必要です。

企画、調査、執筆、編集、デザイン、公開後の分析など、多くの工程が存在します。

社内にリソースがない場合は、全ての工程を内製化しようとせず、専門の制作会社やフリーランスに一部を委託することも有効な選択肢です。

コンテンツ制作の支援会社については、こちらの記事でまとめています。

→【2025年版】コンテンツマーケティングに強い支援会社30選を紹介

3. 継続的なコンテンツの更新・改善が必要

コンテンツは一度公開したら終わりではありません。

情報が古くなれば、読者の信頼を損なう原因になりますし、検索順位も下がってしまいます。

定期的に内容を見直し、最新情報に更新する「リライト」や、アクセス解析データに基づいて内容を改善していく「PDCAサイクル」を回し続けることが不可欠です。

4. 専門知識・スキルを持つ人材の確保が難しい

効果的なコンテンツマーケティングを行うには、多様なスキルが求められます。

- SEOの知識

- ターゲットの心に響くライティングスキル

- データ分析能力

- プロジェクト管理能力

これらのスキルをすべて一人の担当者が持つことは稀です。まずは社内で育成を進めつつ、不足する専門領域は外部のプロフェッショナルの力を借りることを検討しましょう。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?仕組み・メリット・実践方法まで徹底解説【2025年版】

【実践編】目的を達成するための戦略の立て方(5ステップ)

目的が明確になったら、次はいよいよ具体的な戦略を立てるフェーズです。

難しく考える必要はありません。以下の5つのステップに沿って進めることで、初心者の方でも着実に戦略を設計することができます。

- STEP1:KGI・KPI(目標)を明確に設定する

- STEP2:ペルソナ(ターゲット顧客像)を設計する

- STEP3:カスタマージャーニーマップを作成する

- STEP4:コンテンツを企画・制作・配信する

- STEP5:効果測定と改善(PDCA)を行う

STEP1:KGI・KPI(目標)を明確に設定する

まずは、コンテンツマーケティングを通じて何を達成したいのか、具体的な数値目標を設定します。

目標には、最終目標である「KGI」と、中間目標である「KPI」の2種類があります。

| 目標の種類 | 意味 | 設定例 |

|---|---|---|

| KGI (Key Goal Indicator) | 重要目標達成指標(最終ゴール) | ・売上〇〇円アップ ・問い合わせ件数〇〇件 ・リード獲得数〇〇件 |

| KPI (Key Performance Indicator) | 重要業績評価指標(中間指標) | ・月間PV数〇〇 ・記事からのCVR〇% ・検索順位トップ10入り記事数〇本 |

「なんとなくアクセスを増やしたい」ではなく、「半年後にホワイトペーパー経由で月間50件のリードを獲得する」のように、誰が見ても達成度がわかる具体的な目標を立てることが重要です。

STEP2:ペルソナ(ターゲット顧客像)を設計する

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲット顧客像を具体的に設定します。これをペルソナ設計と呼びます。

年齢、性別、職業といった基本情報だけでなく、以下のような項目まで詳細に描き出すことがポイントです。

- どのような業務課題を抱えているか

- 普段、どのように情報を収集しているか(Web検索、SNS、業界紙など)

- どのような価値観を持っているか

- 意思決定の際に何を重視するか

ペルソナが明確になることで、「この人に向けて書く」という意識が生まれ、コンテンツのメッセージがブレなくなります。

STEP3:カスタマージャーニーマップを作成する

カスタマージャーニーマップとは、設定したペルソナが、あなたの製品やサービスを認知し、興味を持ち、最終的に購入(契約)するまでの道のりを旅(ジャーニー)に例えて可視化したものです。

マップを作ることで、顧客が各段階で「何を考え、何に悩み、どんな情報を必要としているか」が明確になります。

例えば、「情報収集」の段階では課題の解決策を提示するブログ記事が、「比較検討」の段階では他社との違いがわかる導入事例や比較表が有効、といったように、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供する計画が立てられます。

関連記事 : コンテンツマーケティングに活用できるフレームワーク17選と活用のポイント

STEP4:コンテンツを企画・制作・配信する

ここまでのステップで、「誰に」「何を」「どのタイミングで」届けるべきかが明確になりました。

いよいよ、具体的なコンテンツの企画・制作に入ります。

- キーワード選定: ペルソナが検索しそうなキーワードを洗い出します。

- コンテンツ形式の決定: ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなど、テーマとペルソナに合った形式を選びます。

- 構成作成・ライティング: 読者の検索意図を満たす構成を作り、分かりやすく執筆します。

- 配信: 自社のオウンドメディアや、SNS、メルマガなど、ペルソナが利用するチャネルで配信します。

STEP5:効果測定と改善(PDCA)を行う

コンテンツを配信したら、それで終わりではありません。

Googleアナリティクスなどのツールを使い、STEP1で設定したKPIが達成できているかを定期的に測定します。

- アクセス数が伸び悩んでいる記事はないか?

- 読了率が低い記事の原因は何か?

- コンバージョンに繋がっているのはどの記事か?

これらのデータを分析し、仮説を立て(Plan)、改善策を実行し(Do)、再度効果を測定し(Check)、次のアクションに繋げる(Action)。このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、コンテンツマーケティング成功の最も重要な鍵です。

関連記事:コンテンツマーケティングツール完全ガイド2025|中小企業担当者が成果を出す選び方・目的別おすすめ厳選&成功事例

目的別に選ぶ!コンテンツマーケティングの主な手法9選

戦略が固まったら、どの手法でコンテンツを表現するかを選びます。目的やターゲットによって最適な手法は異なります。

ここでは代表的な9つの手法と、それぞれがどのような目的に向いているかを紹介します。

| 手法 | 特徴 | 向いている目的 |

|---|---|---|

| ブログ・オウンドメディア | 情報の蓄積が可能で、SEOに強い。専門性を示しやすい。 | 認知向上、潜在層との接点、リード育成 |

| ホワイトペーパー | 専門的なノウハウをまとめた資料。PDFなどで提供。 | リード獲得(リードジェネレーション) |

| 導入事例 | 顧客の成功体験を紹介。信頼性と説得力が高い。 | 購買意欲の醸成、比較検討段階の後押し |

| 動画 (YouTubeなど) | 複雑な内容も分かりやすく伝えられる。感情に訴えやすい。 | ブランディング、商品・サービスのデモ |

| SNS (X, Instagramなど) | リアルタイムな情報発信、ユーザーとの交流が可能。拡散力が高い。 | 認知拡大、コミュニティ形成、ファン化 |

| ウェビナー(オンラインセミナー) | 専門家が直接解説。質疑応答で深い関係を築ける。 | リード獲得、リード育成、専門性の訴求 |

| メールマガジン | 既存リードに対して、定期的に情報を届けられる。 | リード育成、ロイヤルティ向上 |

| プレスリリース | 新商品や新サービス、企業の取り組みなどを報道機関に発信。 | 認知向上、社会的信頼性の獲得 |

| インフォグラフィック | データや情報を視覚的に分かりやすく図解したもの。SNSでシェアされやすい。 | ブランディング、情報の拡散 |

関連記事:【完全ガイド】コンテンツマーケティングの種類を徹底解説!選び方から成功事例まで

コンテンツマーケティングの成功事例

コンテンツマーケティングには様々な手法があり、成功事例も数多くあります。

成功事例から、導入するためのヒントや成功のポイントなどを知れるため、多くの事例を知っておくことは大切です。

ここでは、テクロで支援したコンテンツマーケティングの成功事例を中心に紹介します。

株式会社ビーイングコンサルティング(テクロ支援)

株式会社ビーイングコンサルティングは、物作りに特化したコンサルティング会社です。

具体的には、制作プロジェクトのスケジュール管理や生産性向上の援助などを実施しています。

ビーイングコンサルティングの特徴は、パフォーマンスを妨げる制約条件を改善して業務改善を測る「TOC(制約理論、制約条件の理論)」という考え型をベースにしてコンサルティングを進めている点です。

コンテンツマーケティングを見直す前は、サービスがニッチであるため「TOC」などのキーワードは検索上位になりやすく、サイトからの問い合わせもコンスタントにあったため特にコンテンツ制作などには力を入れていませんでした。

しかし、コロナ禍をきっかけに問い合わせ数が減ってから、改めてコンテンツマーケティングを見直すことに。

具体的な見直しとして、ホームページにコラム記事を定期的に掲載するようにしました。

その結果、ホームページへのアクセス数が月間3,500から14,000まで増加し、新規ユーザー数も1,200人から8,900人へと大幅な増加を達成しました。

さらに、ホワイトペーパーへの導線を見直すこともリード顧客の増加につながりました。

事例記事:ホームページ制作とコンテンツマーケティングで問い合わせ数が増加|株式会社ビーイングコンサルティング様

弁護士法人モノリス法律事務所(テクロ支援)

モノリス法律事務所はIT系の事案に強い法律事務所として、IT企業やYouTuber、風評被害に悩む企業などが顧客層の中心です。

コンテンツマーケティングの担当者は、元々Web広告の仕事をしていましたがオウンドメディアの運用の知識が乏しく、伸び悩んでいました。

テクロからこれまでの記事のリライトを中心に支援を受け、PV数が増加しました。

その他、テクロではサイト内の弁護士プロフィールページに対して改善の提案やバナーへのアドバイスなども行っています。

事例記事:【PV増加!】オウンドメディア運営の効率化と全般的な提案でサポート|弁護士法人 モノリス法律事務所様

株式会社アジャイルウェア(テクロ支援)

株式会社アジャイルウェアでは、業務効率化のためのクラウドサービスを展開しています。

サービスに関連するキーワードである「プロジェクト管理」「ガントチャート」「テレワーク」などで自社サイト「Lychee Redmine」を検索上位にすることを目指していましたが、社内リソースが足りずコンテンツ運用が追いつかない状況でした。

テクロと外注パートナーを結び、コンテンツマーケティングへの支援を受けた結果、関連キーワードの中でもビッグワードである「ガントチャート」でサイト表示が21倍になる、サイト流入数が4.75倍になるという結果になりました。

コンテンツマーケティングへの具体的な支援としては、サイトにアップする記事執筆やSEOの観点からみたWebページの設計などです。

今後も継続的なアクセス数の増加が期待されています。

事例記事:サイト流入数4.75倍!オウンドメディアで新たなターゲットへの認知拡大|株式会社アジャイルウェア様

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社では、BtoBでクラウドサービスや業務改善ツールなどを展開しています。

コンテンツマーケティングの成功事例として有名なのは、サイボウズのオウンドメディアである「サイボウズ式」です。

働き方や生き方、SDGsやチーム運営についてなど、自社の考えをコラムとして発信しています。

サイボウズ式の運営目的は自社の認知向上とブランディングであり、記事内に自社製品やサービスにつながる導線がないことが大きな特徴です。

このオウンドメディアを定期的に見ているファン層の増加が、売上や採用に貢献し続けているという好例です。

参考:ログミーBiz「サイボウズ式」は少人数で、メンバー全員兼任状態——藤村編集長が語る、逆境のチームビルディング

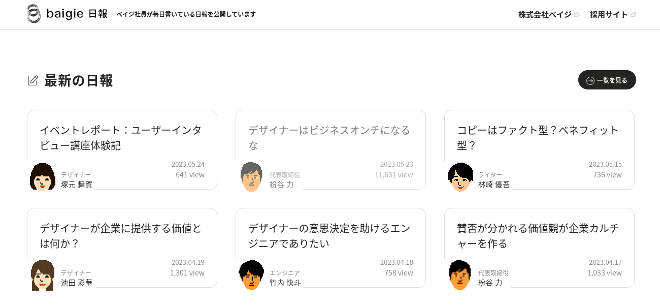

株式会社ベイジ

Web制作や開発で有名な株式会社ベイジでは、複数のオウンドメディアを運営し、どれも高いPV数を誇っています。

その中で、PV数では他のオウンドメディアに劣るものの、人材採用に大きく寄与しているのが「ベイジの日報」です。

ベイジ社員が毎日書いている日報の中で、外部に発表して良いものを選んで投稿しているという「ベイジの日報」では、社員の日々の業務の振り返りや自分が担当している業務への考えの掘り下げが掲載されています。

もともとベイジでは、日報を自分自身の仕事と行動指針を振り返る目的で書いていたようです。

Web業界で働くことを目指している人が、実際に働いている人がどのようなことを考えているのかを知ることができるのがこの「ベイジの日報」なのです。

実際に、ベイジでは外部メディアや採用エージェントを通さず、自社の採用サイトからの応募で採用しています。

ベイジという会社に興味を持ち、好感を持ってくれる人が増えれば取引先になってくれたり社員になってくれたりする、そのために自社の情報発信をしていくという理念の中で運営が続けられています。

参考:d’s JOURNAL「コロナ禍でも社員が倍に!採用・エンゲージメントに効く「ベイジの日報」とは【隣の気になる人事さん】」

その他、BtoBコンテンツマーケティングの成功事例についてはこちらの記事も参考にしてください。

参考記事:成功の秘訣がわかるBtoBコンテンツマーケティングの事例10選

BtoB企業のコンテンツマーケティングならテクロ株式会社へ【伴走型支援で初心者も安心】

ここまで読んで、「コンテンツマーケティングの重要性はわかったけれど、自社だけで実践するのは難しそう…」と感じたBtoB企業のご担当者様も多いかもしれません。

そんな時は、専門家の力を借りるのも有効な手段です。

私たちテクロ株式会社は、BtoB企業に特化した伴走型のWebマーケティング支援を提供しています。

100社以上の導入実績と継続率92%以上が信頼の証

テクロ株式会社は、これまでに大手企業を含む100社以上のBtoB企業のマーケティングを支援してきました。

サイト流入数を4.75倍に増加させた事例や、売上を5%向上させた実績など、具体的な成果に繋げています。

そして、そのサービス満足度の高さから、お客様の継続率は92%以上を誇ります。これは、私たちが提供する支援の質と成果に対する信頼の証です。

BtoB特化の専門性とデータに基づく伴走型支援が強み

私たちの最大の強みは、BtoBマーケティングに特化した高い専門性です。

お客様のWebマーケティングチームの一員として、データに基づいた戦略立案からコンテンツ制作、効果測定、改善まで、二人三脚で目標達成を目指します。

「リソースがない」「何から手をつければいいかわからない」といった課題を抱える企業様でも、安心して取り組める体制を整えています。

BtoBマーケティングの内製化も支援

私たちは、単に業務を代行するだけではありません。

お客様の社内にマーケティングのノウハウを蓄積し、将来的には自走できるようになる「内製化」の支援も重視しています。

200以上の学習コンテンツを提供するeラーニング研修などを通じて、お客様のチーム全体のスキルアップに貢献します。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽に無料相談へお問い合わせください。

コンテンツマーケティングの目的理解を深めるQ&A

最後に、コンテンツマーケティングの目的について、よく寄せられる質問にお答えします。

A.ROIは「(施策による利益 – 投資額) ÷ 投資額 × 100」で計算します。コンテンツマーケティングの場合、「利益」をどう定義するかがポイントです。直接的な売上だけでなく、獲得したリードの価値(平均顧客単価 × 商談化率 × 受注率)を算出したり、広告費削減効果(オーガニック流入数 × クリック単価)を利益と見なしたりする方法があります。目的(KGI)に合わせて測定方法を設計することが重要です。

A. 担当者の業務は多岐にわたります。具体的には、以下のような業務が挙げられます。

- 市場調査、競合分析

- 戦略立案(KGI・KPI設定、ペルソナ設計など)

- コンテンツ企画(キーワード選定、構成作成)

- 制作ディレクション(ライターやデザイナーとの連携)

- 効果測定と分析(Googleアナリティクスなどを使用)

- レポート作成と改善案の提案

これら全てを一人でこなすのは大変なため、チームで分担したり、外部パートナーと協力したりするのが一般的です。

関連記事:記事作成代行とは?依頼方法・メリット・費用相場まで徹底解説【2025年版】

まとめ:目的の明確化がコンテンツマーケティング成功の第一歩

この記事では、コンテンツマーケティングの基本的な考え方から、6つの主要な目的、メリット・デメリット、そして具体的な戦略立案のステップまでを解説しました。

- コンテンツマーケティングは、顧客との信頼関係を築きファンになってもらう活動である。

- 目的は、認知向上、リード獲得・育成、ブランディング、採用など多岐にわたる。

- 効果が出るまで時間はかかるが、コンテンツは企業の「資産」となり中長期的な費用対効果が高い。

- 成功のためには、KGI・KPI設定、ペルソナ設計など、戦略的な準備が不可欠である。

様々なテクニックや手法が存在しますが、最も重要なのは「何のためにコンテンツマーケティングを行うのか」という目的を明確にし、社内全体で共有することです。

今回の記事を参考に、まずは自社の課題を洗い出し、コンテンツマーケティングで達成したい目的を整理することから始めてみてはいかがでしょうか。

なお、テクロ株式会社では「コンテンツマーケティング施策の始め方」資料を無料で配布しています。

リード獲得を強化したいBtoB企業様はぜひご確認ください。

「コンテンツマーケティング施策の始め方」をチェック!

- BtoBマーケティングの全体像と施策の優先度

- 施策の成功パターン

- お問い合わせ数0件→168 件に増加したコンテンツマーケティング導入事例

- コンテンツマーケティング成功の秘訣

「施策の優先度」を解説した上でどのような施策が「自社に最適なのか」についてご紹介していきます。「コンテンツマーケティング施策の始め方」をお気軽にダウンロードください。