属人化とは?リスクや発生する原因、解消方法まで詳しく解説

属人化のリスクをご存知ですか?

テレワークが普及した現代では、属人化が起こりやすいといわれています。

この記事では、

- 属人化のリスク

- 解消する方法

を紹介します。

「属人化ってなに?」「社内で属人化が進んで困っている」という方は、ぜひ参考にしてください。

BtoBマーケティングに関する専門的な内容を学ぶなら、マーケブルがおすすめです。

なお、テクロ株式会社では「Webマーケティングの教科書」資料を無料で配布しています。

まずはマーケティングの基礎や全体像を学びたい方は、ぜひご活用ください。

目次

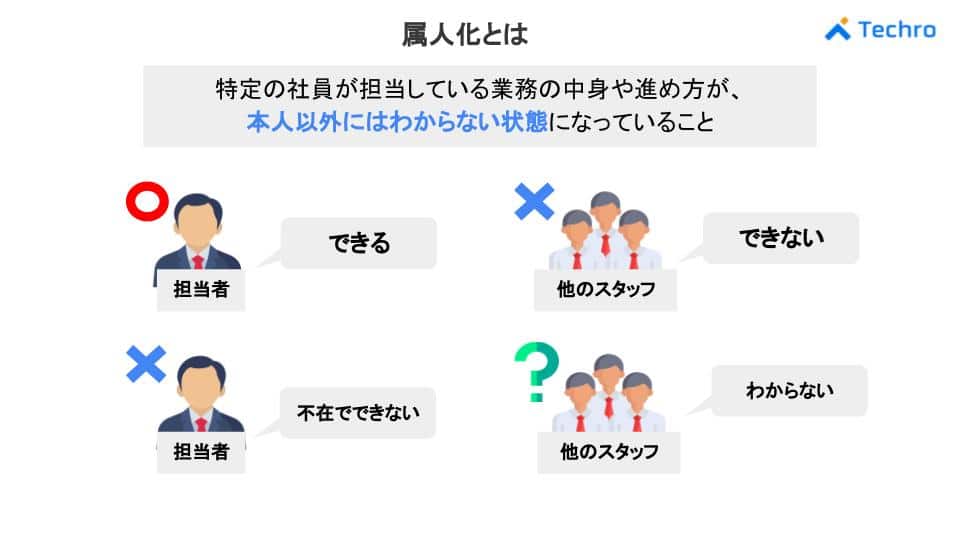

属人化とは

属人化とは、特定の社員が担当している業務の中身や進め方が、本人以外にはわからない状態になっていることです。

- 裁量権がある

- 専門性が高まる

- 顧客からの信頼が高まる

といったメリットがある一方で、上回るデメリットが多数あります。

例えば、属人化が進むと特定の社員への依存度が高まり、社員が休んだ場合や退職した場合に問題が顕在化します。

つまり「担当の◯◯が不在のため対応できません」といった状況が常態化してしまうのです。

そのため、属人化は一般的にネガティブな意味の言葉として使われます。

属人化のリスク

属人化のリスクは以下の通りです。

- 業務効率が低下する

- 品質が低下しやすい

- 適切な評価ができない

- 休暇や退職による影響が大きい

- 社内の風通しが悪くなる

それぞれについて、詳しく解説します。

業務効率が低下する

担当者しか業務の進め方を知らない状態では客観的な評価ができず、業務効率を改善しにくくなります。

また、効率よく業務を遂行していても、社内に共有されないため、会社全体のパフォーマンス向上につながりません。

関連記事:DX人材とは?代表的な6つの業種と求められる7つのスキルについて解説

品質が低下しやすい

属人化が進むとミスやトラブルを組織的に予防できないため、品質が低下しやすくなります。

理由は、マネジメント層が担当者の業務内容や進捗を把握できず、適切なフォローを入れられないためです。

その結果、故意や過失によるミスに気づかず、ミスが放置されるという事態が起こりかねません。

最終的には企業のリスクマネジメントが疑われ、信用問題に発展してしまいます。

適切な評価ができない

属人化された業務は特定の社員しか内容を知らないため、仕事がうまく進んでいるか、上司が判断できません。

よって業務の質や成長具合など、適切な人事評価ができなくなります。

また、業務量に対する担当者の数など、社内の体制を検討するのも難しくなります。

休暇や退職による影響が大きい

属人化の最もわかりやすいリスクとして、以下のような休暇や退職によるリスクがあります。

- 担当者が休暇の際、他の社員が代わりに対応できず、業務が停滞する

- 十分な引き継ぎをしないまま退職すると、業務の再現性が著しく低下する

- 取引先との付き合いが特定の社員に依存していると、退職した際に、ノウハウと共に取引先まで失われることがある

つまり、属人化が進むと、会社にとって貴重な財産を失い、競争力が衰弱してしまう危険性があるのです。

社内の風通しが悪くなる

属人化が進むと、社内でコミュニケーションが減少する傾向にあります。

他の人の業務内容がわからず、フォローや提案などのコミュニケーションが発生しにくいからです。

ミスや非効率的な業務の進め方などの発覚が遅れ、社内の雰囲気が悪くなるのです。

特に、最近ではテレワークの普及で、画面越しでの業務となり、誰がどのような業務を担っているかわかりにくいといった状況が問題になっています。

関連記事:デジタル人材の育成におすすめの資格を紹介|DX推進の後押しに!

属人化が発生する原因

属人化が発生する原因は以下の4つです。

- 多忙によって共有ができない

- 業務の専門性が高い

- 個人成果主義が強い

- 属人化解消につながる業務が評価されにくい

詳しく解説します。

多忙によって共有ができない

属人化の最も多い原因は、多忙による共有不足です。

理由は、社員1人ひとりが多くの業務を抱えていると、情報共有よりも業務を進めることを優先するためです。

マニュアル作成や教育を後回しにしてしまい、さらに属人化が進んでしまいます。

業務の専門性が高い

専門性が高い業務は

- 担当者の裁量で進められる

- マニュアルを作成しにくい

- 教育にコストと時間がかかる

といった理由で、属人化しやすい傾向にあります。

業務レベルが上がると新しい人を入れにくくなり、組織の固定化も進みがちです。

個人成果主義が強い

個人成果主義が強い企業では同僚をライバルと見なすため、自分が持つノウハウを共有しない傾向があります。

そのため、必然的に情報共有がされず、属人化が進行するのです。

「業務効率が上がらない」「社員によってサービス品質にばらつきがある」といった事態が発生しやすくなります。

属人化解消につながる業務が評価されにくい

属人化を解消するためには、マニュアル作成や教育が必要です。

しかし、これらの業務は直接的に業績につながりません。

そのため、会社から評価されないことがよくあります。

また、属人化には社内での地位を保証してくれるという側面があります。

「自分のノウハウを共有したくない」という心理にもなりがちです。

属人化を解消するメリット

属人化を解消するメリットは以下の通りです。

- 品質の維持・向上につながる

- 空いたリソースを有効活用できる

- 社員の退職・休職にも対応できる

- 全体のスキルアップにつながる

以下で、詳しく解説します。

品質の維持・向上につながる

属人化を解消できると、誰でも同じ業務の進め方で、同じ品質の成果物を仕上げられるようになります。

ベテラン・中堅・新入社員などの業務歴は関係ありません。

また、業務に改善の余地が見つかると、全社的に見直せて、品質の維持・向上につながりやすくなります。

空いたリソースを有効活用できる

マニュアルや教育によって誰でも同じレベルの仕事ができるようにしておくと、仕事のやり方で迷う時間がなくなります。

また、上司が部下に教える時間も減少するため、空いた時間を他の業務に充てられます。

社員の退職・休職にも対応できる

属人化が解消できていれば、社員が退職・休職しても、品質が低下したり、業務が滞ったりすることがありません。

また、今後活発化するといわれている「人材の流動化」にも対応できるといわれています。

リクナビNEXTの調査によると、20〜50代の半分以上が、転職に対してポジティブなイメージを抱いています。

さらに、政府は総合経済対策の中で「労働市場の流動化を進める」と表明しました。

つまり、今後は転職が当たり前という時代がくる可能性があるのです。

属人化を解消できていると、このような時代の流れにも対応できるでしょう。

参考:リクナビNEXT「転職は当たり前の時代に?転職に対するイメージと本音をアンケート」

NRI「人への投資、リスキリングと労働市場の流動化」

全体のスキルアップにつながる

同じ業務ができる人が複数人いると、相乗効果によって全体のスキルアップにつながります。

全員が同じ業務に取り組めるため、弱みや改善点が見えやすくなるからです。

また、情報共有が活発化することで、専門性の向上も期待でき、業務の効率化や品質向上が可能です。

属人化してはいけない業務

属人化してはいけない仕事は以下の通りです。

- バックオフィス業務

- トラブルやセキュリティへの対応

- 自社製品・サービスについての説明

- 問い合わせ対応やプロジェクトの進め方

それぞれについて、詳しく解説します。

バックオフィス業務

経理や人事、総務などのバックオフィス業務は、誰がやっても同じクオリティで提供する必要があります。

- 社員ごとにやり方が違う

- 対応できない社員がいる

といった状況はあってはなりません。

マニュアルを作成し、属人化を解消しておきましょう。

トラブルやセキュリティへの対応

トラブルやセキュリティへの対応は、初期対応次第でその後の被害の大きさが変わってきます。

そのため、全員で共通認識を持っておくことが重要です。

もし社員によって対応が異なると、間違った対応によって、大きな被害に発展する可能性があります。

被害を最小限に抑えるためにも、トラブル時の対応やセキュリティ事故に関するマニュアルを策定し、全員が想定の動きができるようにしておきましょう。

自社製品・サービスについての説明

自社の製品やサービスに関する説明は、誰が対応しても同じになるようにする必要があります。

社員ごとに説明が異なると、顧客が混乱するからです。

一方で、社員で説明する内容が統一されていると、顧客の信頼を得やすくなり、営業力強化につながります。

問い合わせ対応やプロジェクトの進め方

問い合わせ対応やプロジェクトの進め方も、社員ごとに違っている状況は望ましくありません。

理由は、管理職が

- 誰がどの案件を担当しているのか

- どの程度進んでいるのか

- 問題は発生していないか

といった進捗を把握しにくくなり、適切なフォローができなくなるためです。

また、担当者が不在の場合、他のスタッフが仕事を進められない問題も出てきます。

手順を決めて、社内で標準化しておきましょう。

属人化してもいい業務

一方で、属人化してもいい業務も存在します。

具体的には以下の通りです。

- やり方が定まっていない業務

- 毎回仕事内容が変わる業務

- 高い専門性が求められる業務

それぞれについて、詳しく解説します。

やり方が定まっていない業務

新規事業や新規案件など、立ち上げ途中の業務はやり方が決まっていません。

この状態で無理に標準化しても、よいマニュアルができるとは限りません。

個人の裁量で試行錯誤し、手順ややり方を最適化していくことが重要です。

ある程度業務が確立し、適切な手順がわかったら、マニュアルを作って標準化するのが良いでしょう。

毎回仕事内容が変わる業務

戦略立案やコンサルティングなど、毎回仕事内容が変わる業務はマニュアル化できません。

やり方を決めても次回に活かしにくいためです。

ただし、プロジェクトの進行管理や書類の作成・保管などは、正しいやり方を決めておくのがおすすめです。

次回以降の業務をスムーズに進められます。

高い専門性が求められる業務

高い専門性が求められる業務など、サービスの価値が「人」にある場合は、属人化することでさらに価値を高められます。

例えば、名医と呼ばれる医者や、名人と呼ばれる職人は、専門性の高さが魅力です。

属人化することで、プロフェッショナルとしての価値が高まるのです。

属人化を解消するステップ

デメリットの大きい属人化ですが、以下のステップで解消できます。

- 業務実態を把握する

- 改善する業務を選ぶ

- マニュアルや教育プログラムを作成する

- PDCAを回す

それぞれについて、詳しく解説します。

ステップ①業務実態を把握する

まずは現状を把握しましょう。

属人化してプロセスが見えない業務について

- 作業量

- 作業人数

- 必要なスキル

- 業務の難易度

などの情報を集めます。

さらに、担当者だけでなく、他の社員や他部署へのヒアリングも実施しましょう。

多角的な視点から課題を抽出します。

ステップ②改善する業務を選ぶ

整理した内容から、改善する業務を選びます。

優先順位が高いのは以下に当てはまる業務です。

- 非効率的な業務

- 品質が低い業務

- 工数が不安定な業務

重要度や緊急度を考慮しながら選んでいきましょう。

ステップ③マニュアルや教育プログラムを作成する

改善する業務を選んだら、業務プロセスの整理・効率化やマニュアル作成を行います。

マニュアルを作成する際は、担当者と意見交換したり、トライアルを実施したりするとよいでしょう。

作業手順が決まっている業務であれば、ツールを用いて自動化するのもおすすめです。

また、教育プログラムを作成して、業務を担う人材の増加を目指すのも一つの手です。

人が育つ仕組みが定着すれば、属人化を防ぐとともに、人材不足の解消も期待できます。

ステップ④PDCAを回す

施策が決まったら、PDCAサイクルを回します。

1度決まったマニュアルや教育プログラムが、必ずしもうまくいくとは限りません。

ほとんどの場合、実践する中で改善点が出てきます。

実行しながら改善を続け、自社にとって最適な形に仕上げていきましょう。

なお、実行の際は施策の実施状況をモニタリングできる環境を整備するのがおすすめです。

まとめ:属人化を防いで業務効率・品質アップを図ろう

属人化のリスクや発生する原因、解消する方法について解説しました。

最後に、属人化解消のフローをまとめておきますね。

- 業務実態を把握する

- 改善する業務を選ぶ

- マニュアルや教育プログラムを作成する

- PDCAを回す

属人化が進むと、自社の内外で大きなリスクが生じます。

属人化を防止・解消するために、まずは自社の現状を把握してみてください。

なお、マーケティングは属人化しやすい業務です。

専門性が高く、個人の裁量で進められることが多いからです。

しかし、マーケティングを主なサービスとして提供している企業にとって、属人化は避けたいところ。

そこで、弊社テクロが提供する「マーケブル」はいかがでしょうか?

マーケブルは、BtoBマーケティングに関する専門的な内容を学べるeラーニングサービスです。

なお、テクロ株式会社では「Webマーケティングの教科書」資料を無料で配布しています。

まずはマーケティングの基礎や全体像を学びたい方は、ぜひご活用ください。

属人化を防ぐために心掛けるべきポイントは何ですか?

情報共有を徹底し、標準化を進めること、マニュアルを整備し、教育を行うこと、そしてPDCAサイクルを回して継続的な改善を行うことが重要です。

属人化しても良い業務にはどんなものがありますか?

やり方が定まっていない業務、毎回仕事内容が変わる業務、高い専門性が求められる業務は、属人化しても問題ない場合があります。

属人化を解消する効果的な方法は何ですか?

属人化を解消するには、業務実態の把握、改善すべき業務の選定、マニュアルや教育プログラムの作成、PDCAサイクルの実施と継続的な改善が必要です。

属人化のリスクにはどのようなものがありますか?

属人化のリスクには、業務効率の低下、品質の低下、適切な評価の困難さ、休暇や退職による影響の拡大、社内の風通しの悪化などがあります。

属人化とは何ですか?

属人化とは、特定の社員が担当している業務の内容や進め方が、その社員以外に理解されていない状態を指します。