【2026年最新】AI Overview対策 完全ガイド|トラフィック激減を防ぎ、AIに選ばれる新SEO戦略

「Google検索にAIが搭載され、自社サイトへのアクセスが激減するかもしれない…」

Webサイトの運営に携わる方なら、今、このような不安を抱えているのではないでしょうか。

Googleが本格導入を開始した「AI Overview(AIによる概要)」は、私たちの検索体験を根底から変える可能性を秘めています。

しかし、この変化は一方的な脅威ではありません。

正しく理解し、適切な対策を講じれば、むしろ競合他社に差をつける大きなチャンスとなり得ます。

この記事では、

- AI Overviewの基本的な仕組み

- 具体的なSEO対策

- 一歩先の未来を見据えた戦略

まで、専門外の方にも分かりやすく徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたの漠然とした不安は「次の一手」への自信に変わっているはずです。

テクロ株式会社では「LLMO対策サービス資料」も配布中。

AI Overview対策も行っていきたいご担当者の方はぜひ参考にしてください。

【LLMO対策サービス資料】

AI時代の今、SEO対策だけでは不足してしまう可能性があります。LLMO対策の詳細からLLMO対策の必要性について解説しました。

AI検索時代の対策のため、ぜひダウンロードください!

【この資料でわかること】

- LLMO対策とは?

- いま、LLMO対策が求められる理由

- テクロがLLMO対策でご支援できること

- 事例

目次

そもそもAI Overviewとは? 今さら聞けない基本を徹底解説

AI Overviewとは、GoogleのAIがユーザーの検索キーワードに対し、関連性の高い情報をWeb上から集めて要約し、検索結果の最上部に表示する機能です。

これにより、ユーザーは複数のWebサイトを一つひとつ開かなくても、質問に対する答えの概要を素早く把握できます。

従来の検索結果が「情報の入り口となるリンクの一覧」だったのに対し、AI Overviewは「要約された答えそのもの」を提示する点が最大の違いです。

この変化が、今後のSEO戦略を考える上で非常に重要になります。

SGEとの違いは?名称変更の背景

「SGEとAI Overviewは何が違うの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

結論から言うと、これらは基本的に同じ機能です。

SGE(Search Generative Experience:検索生成体験)は、この機能が試験運用されていた期間のプロジェクト名でした。

そして2024年5月、Googleは米国でこの機能を本格導入するにあたり、より分かりやすい「AI Overview(AIによる概要)」という正式名称に変更したのです。

つまり、SGEは開発段階の仮称、AI Overviewが正式サービス名と理解しておけば問題ありません。

| 比較項目 | SGE (Search Generative Experience) | AI Overview (AIによる概要) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 試験運用のプロジェクト名 | 正式サービス名 |

| ステータス | テスト段階(2024年5月以前) | 本格導入(2024年5月以降、米国から) |

| 主な機能 | AIによる検索結果の要約表示 | 基本的に同じ |

AI Overviewが表示される仕組みと表示されやすいクエリの傾向

AI Overviewは、Googleの巨大な言語モデル(LLM)が、Web上にある無数の情報源を瞬時に読み込み、内容を理解・統合することで生成されます。

その際、情報の信頼性や関連性が高いと判断された複数のページが引用元として選ばれます。

では、どのような検索でAI Overviewは表示されやすいのでしょうか。

現在の傾向としては、以下のような検索クエリ(キーワード)で表示されることが多いです。

- 〇〇とは?(What系): 言葉の意味や定義を問う質問

- 〇〇 やり方(How-to系): 手順や方法を知りたい質問

- 〇〇 比較(Comparison系): 複数のものを比べて優劣や違いを知りたい質問

- 〇〇 おすすめ(Recommendation系): おすすめの商品やサービスを知りたい質問

特に、ユーザーが明確な答えや手順、比較を求めている場合に、AIがそのニーズに応える形で概要を提示する傾向があります。

一方で、健康や金融に関する情報(YMYL領域)など、情報の正確性が人々の生活に重大な影響を与える分野では、より慎重に表示されるか、表示されないケースもあります。

SEOへの影響は?トラフィックは本当に減少するのか

Web担当者が最も懸念しているのは、「AI Overviewのせいでサイトへのトラフィックが減少するのではないか」という点でしょう。

この懸念は、残念ながら現実になる可能性があります。

AIが検索結果画面で直接答えを提示してしまうため、ユーザーがわざわざリンクをクリックしてサイトを訪れる必要がなくなるケースが増えるからです。

しかし、すべてのトラフィックが失われるわけではありません。

影響の受けやすさは、サイトの特性や扱っている情報の種類によって大きく異なります。

漠然と不安がるのではなく、どのような影響が考えられるのかを具体的に理解し、対策を講じることが重要です。

関連記事:GEO対策とは?店舗集客が変わる次世代Web戦略を初心者向けに徹底解説

「ゼロクリック検索」の増加と、それでも悲観すべきでない理由

AI Overviewが引き起こす最も大きな変化は、「ゼロクリック検索」の増加です。

ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果画面だけで情報を得てしまい、どのWebサイトもクリックせずに検索を終えてしまう現象を指します。

これはサイト運営者にとって、アクセス数減少の直接的な原因となり得ます。

しかし、これを単なる脅威と捉えるのは早計です。

なぜなら、AI Overviewに自社の情報が引用されることは、以下のような新たな機会にも繋がるからです。

- ブランド認知度の向上: 検索結果の最も目立つ場所で、自社サイトの情報が紹介されるため、認知度向上に繋がります。

- 権威性の証明: GoogleのAIに「信頼できる情報源」として選ばれたことの証明になり、ユーザーからの信頼獲得に繋がります。

- 質の高いユーザーの獲得: 概要を読んだ上で、さらに詳しい情報を求めてサイトを訪れるユーザーは、購買意欲などが高い「質の濃い」ユーザーである可能性が高いです。

Go/Do/Buyクエリの価値向上と指名検索の重要性

AI Overviewの登場により、検索クエリの価値にも変化が生まれます。

「〇〇とは?」のような単純な情報収集を目的とした「Knowクエリ」は、AIが回答してしまうため、サイトへの流入に繋がりにくくなる可能性があります。

一方で、より具体的な行動や購買に近いクエリの重要性が増していきます。

| クエリの種類 | 目的 | 例 | AI Overview時代の重要度 |

|---|---|---|---|

| Goクエリ | 特定の場所へ行きたい | 「テクロ株式会社 所在地」 | ▲(高まる) |

| Doクエリ | 何かをしたい | 「オウンドメディア 始め方」 | ▲(高まる) |

| Buyクエリ | 何かを買いたい | 「BtoBマーケティング 支援会社」 | ▲(高まる) |

さらに、AIのアルゴリズムに左右されにくい「指名検索(会社名やサービス名での検索)」を増やすことが、これまで以上に重要になります。

SEOだけでなく、SNSや広告、イベントなどを通じて自社のブランド価値を高め、ユーザーに直接名前で検索してもらうための施策が、安定したトラフィックを確保する鍵となるでしょう。

【明日からできる】AIに選ばれるための5つのSEO・AIO戦略

では、具体的にどのような対策をすれば、AI Overviewという新しい波を乗りこなせるのでしょうか。

ここでは、明日からでも始められる5つの具体的な戦略を紹介します。

これらは従来のSEOの延長線上にあるものから、AIO(AI Optimization)という新しい考え方を取り入れたものまで含まれます。

一つずつ着実に実践することで、AIに「選ばれる」コンテンツを作ることが可能です。

戦略1:E-E-A-Tの再定義と「経験(Experience)」の圧倒的強化

Googleがコンテンツの品質を評価する上で重視する「E-E-A-T」は、AI時代においてさらにその重要性を増します。

| E-E-A-T | 日本語 | AI時代における重要ポイント |

|---|---|---|

| Experience | 経験 | AIには模倣できない、独自の体験談や一次情報を盛り込む。 |

| Expertise | 専門性 | 専門家としての深い知識を、分かりやすく提供する。 |

| Authoritativeness | 権威性 | 第三者からの評価や引用、公的な実績で示す。 |

| Trustworthiness | 信頼性 | 運営者情報、情報源を明記し、サイトの安全性を確保する。 |

特に注目すべきは「経験(Experience)」です。

AIはWeb上の情報を学習して文章を生成しますが、実際に製品を使った感想や、特定のサービスを利用した実体験までは生成できません。

- 「この製品を3年間使ってみて分かった、意外なメリットとデメリット」

- 「業界歴10年のプロが教える、失敗しない〇〇の選び方」

このような、書き手の顔が見えるリアルな「経験」こそが、AI生成コンテンツとの最大の差別化要因となります。

自社のコンテンツに、独自の体験や一次情報が欠けていないか、今一度見直してみましょう。

戦略2:AIに好かれるコンテンツ構造化(FAQ・スキーママークアップ活用術)

AIにコンテンツの内容を正しく、そして素早く理解してもらうためには、情報を整理して「構造化」することが非常に有効です。

人間にとっても分かりやすい文章は、AIにとっても理解しやすいのです。

具体的には、以下の2つの施策が効果的です。

- FAQ(よくある質問)形式の導入:

ユーザーが抱くであろう疑問を予測し、「Q. 〇〇とは何ですか?」「A. 〇〇は〜です。」といったQ&A形式でコンテンツを作成します。これは、AIがユーザーの質問に対して直接的な回答を見つけやすくなるため、AI Overviewで引用される可能性を高めます。 - 構造化データ(スキーママークアップ)の実装:

スキーママークアップとは、Webページのコンテンツが何であるか(例えば、この記事は「FAQページ」です、これは「製品情報」です、など)を、検索エンジンに伝えるための「タグ付け」のようなものです。特に以下のスキーマはAI Overview対策に有効です。

| スキーマタイプ | 用途 | 効果 |

|---|---|---|

| FAQPage | よくある質問とその回答をマークアップ | AIが質問に直接回答する際に引用されやすくなる。 |

| HowTo | 手順や方法をステップごとにマークアップ | 「やり方」系の検索で、手順が引用されやすくなる。 |

| Article | 記事の著者や公開日などをマークアップ | コンテンツの信頼性や権威性を示すのに役立つ。 |

これらの技術的な対策は、AIがあなたのサイトを「情報の宝庫」として認識するための重要な一手です。

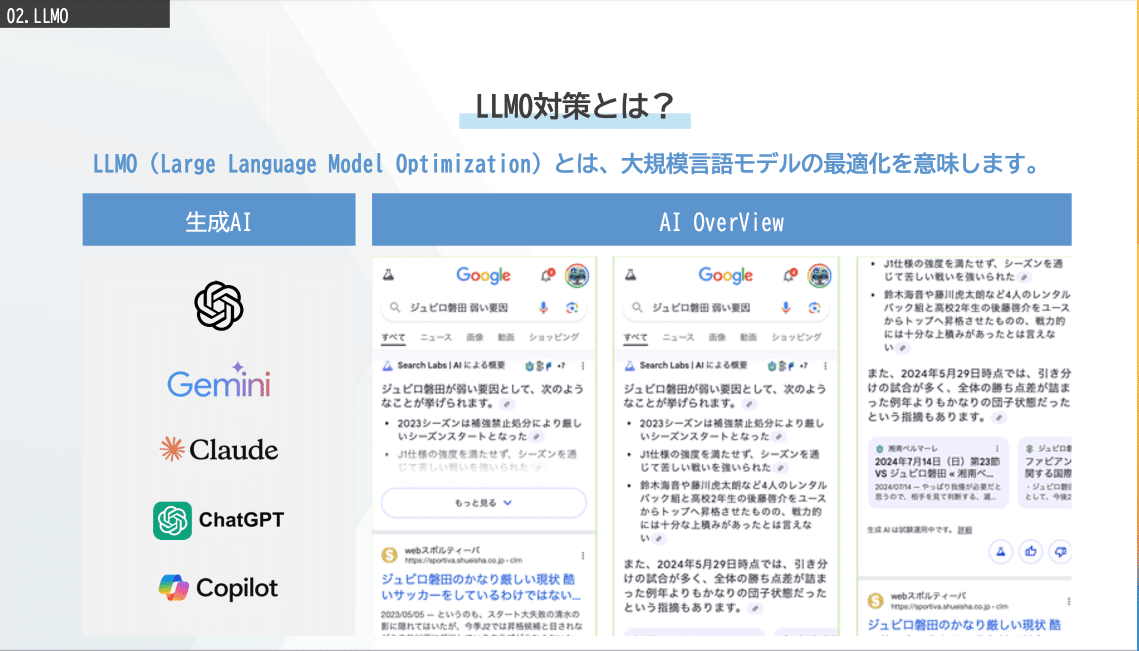

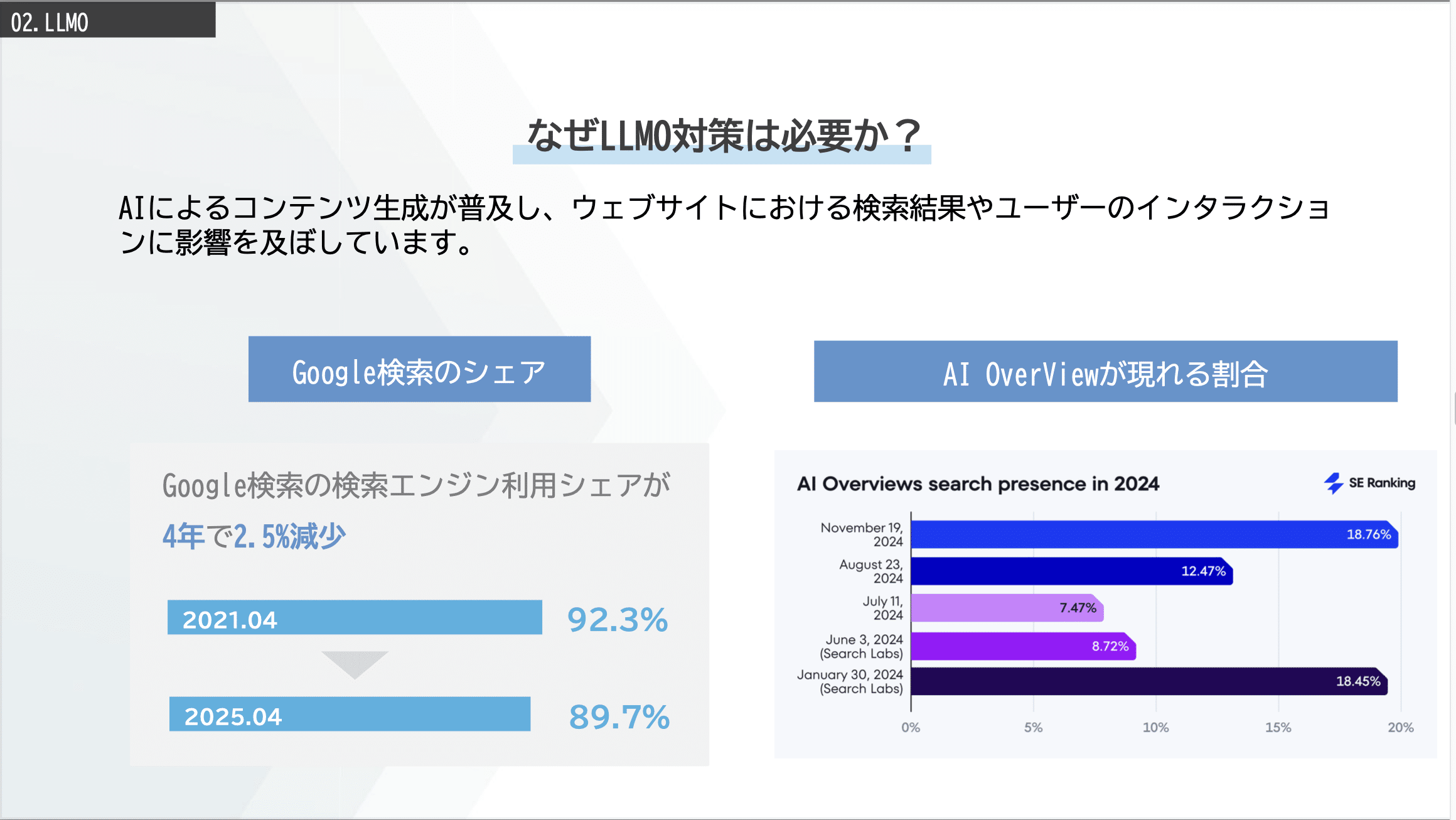

戦略3:検索意図の深掘りとLLMO(大規模言語モデル最適化)

これからのSEOでは、ユーザーの検索意図をさらに深く掘り下げ、AIが参照しやすい形で情報を提供することが求められます。

この考え方をLLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)と呼びます。

簡単に言えば、「AIに引用されやすいようにコンテンツを最適化すること」です。

ユーザーが「〇〇 始め方」と検索したとき、その背景には「初心者でも分かるように」「必要なものは?」「費用は?」「注意点は?」といった、様々な潜在的な疑問が隠れています。

LLMOでは、これらの潜在的な疑問に先回りして、網羅的かつ簡潔に回答を用意します。

冗長な表現を避け、結論から先に述べる(PREP法など)構成を意識することで、AIはユーザーが求める情報を効率的に抽出し、引用しやすくなるのです。

関連記事:LLMO対策とは?AI時代を勝ち抜くWeb戦略の教科書【初心者向けに徹底解説】

戦略4:上位表示の維持(従来のSEO対策も引き続き重要)

AI Overviewという新しい要素が加わりましたが、だからといって従来のSEO対策が不要になるわけではありません。

むしろ、逆です。

現在のところ、AI Overviewに引用される情報は、通常のオーガニック検索で上位に表示されているページから選ばれる傾向が強いことが分かっています。

つまり、AIに選ばれるための土台として、まずは検索上位を獲得することが不可欠なのです。

- キーワードの適切な選定と配置

- ユーザーにとって価値のある高品質なコンテンツ作成

- 内部リンクの最適化によるサイト内回遊の促進

- 信頼できる外部サイトからの被リンク獲得

これらの基本的なSEO対策を継続し、サイトの地力を高めておくことが、結果的にAI Overview対策にも繋がります。

関連記事:オウンドメディアの役割とは?6つの目的とBtoB成功事例でわかる始め方・運用ガイド

【実績公開】AI時代に成果を出すBtoB企業のAIO戦略事例

ここまで、AI Overview対策の理論について解説してきました。

しかし、「本当に成果が出るのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで、私たちテクロ株式会社が実際に支援させていただいたクライアント様の成功事例をいくつかご紹介します。

これらの事例は、AI時代に求められる戦略が、いかにして具体的な事業成長に繋がるかを証明するものです。

【テクロ支援】 成功事例①:株式会社LGブレイクスルー「自治体ビジネスドットコム」

| メディア名 | 自治体ビジネスドットコム |

| メディアURL | https://www.b2lg.co.jp/jichitai/ |

| コンセプト・テーマ | 自治体ビジネスを成功に導くための情報発信 |

| 運営会社 | 株式会社LGブレイクスルー |

| 公開時期 | 2017年 |

| 目的 | ・リードの獲得 ・新規顧客獲得 |

「自治体ビジネスドットコム」は、地方自治体や官公庁からの業務を受託するためのソリューションを提供している企業です。

以前からオウンドメディアを導入していましたが、Webでは企業との接点がないと考えており、オウンドメディアの運営が進められていない状態でした。

状態を打破するべくコンテンツマーケティングを実施し、半年経過した頃にはPVが約20倍まで成長しました。

ここまでの成長を遂げた理由は、コンテンツを作成する際に数値のデータとして変化を記録し、改善を模索したことです。

オウンドメディアを事業に活用するという目的も達成されました。

同社は小さな会社でありながら、オウンドメディアを活用することで営業の自動化に成功した事例です。

参考:【半年でPV20倍】オウンドメディアでサイト流入数を増加|株式会社LGブレイクスルー様

株式会社LGブレイクスルー様のコンテンツマーケティングを担当した株式会社テクロの実績は「実績ページ」で紹介しています。

【テクロ支援】成功事例②:株式会社ジェイアンドユー「PAPER AD」

| メディア名 | PAPER AD |

| メディアURL | https://j-you.co.jp/blog/ |

| コンセプト・テーマ | オフライン広告の情報を発信 |

| 運営会社 | 株式会社ジェイアンドユー |

| 公開時期 | 2020年 |

| 目的 | ・リードの獲得 ・新規顧客獲得 |

広告代理店である株式会社ジェイアンドユー様はオウンドメディアの立ち上げから支援させていただいており、オウンドメディアの「PAPER AD」を立ち上げ、運用を続けたことで、これまで問い合わせのなかった業界からの新規リードの獲得することに成功しました。

その後、リード情報の管理やナーチャリングのためHubspotの導入支援をさせていただきました。

営業フローの整理やHubSpotの設定を行い、営業の一元管理と効率化に成功。営業や在庫の状況を可視化したことで売り上げが5%アップしました。

事例の詳細は以下からご覧いただけます。

参考:「オウンドメディアで他業種からの問い合わせと営業のモチベーションアップを実現|株式会社ジェイアンドユー様」

参考:「【売上5%UP】HubSpotの運用支援で営業の可視化に成功。売上・利益率が前年より大幅アップした施策とは|株式会社ジェイアンドユー様」

株式会社ジェイアンドユー様のコンテンツマーケティングを担当した株式会社テクロの実績は「実績ページ」で紹介しています。

【テクロ支援】 成功事例③:株式会社リロクラブ「RELO 総務人事タイムズ」

| メディア名 | RELO 総務人事タイムズ |

| メディアURL | https://www.reloclub.jp/relotimes/article |

| コンセプト・テーマ | 総務人事に関する情報発信 |

| 運営会社 | 株式会社リロクラブ |

| 代行時期 | 2023年 |

| 目的 | ・リードの獲得 ・新規顧客獲得 |

株式会社リロクラブは福利厚生の代行サービスを提供する会社で、自社のオウンドメディアとして「RELO 総務人事タイムズ」を運営しています。

非常に強いドメインパワーとPVがありましたが、お問い合わせまでつながらないのが課題でした。

そこで弊社にオウンドメディアの運用代行を依頼いただき、CVを意識したキーワード選定やサイト改善を行い、問い合わせの増加に成功し、より売り上げに貢献できるメディアに成長しました。

CV最適化によって売り上げが伸びた成功事例です。

参考:商材に近いキーワード選定とサイト改善でメディアのCVを最適化。信頼と安心の伴走型サポートとは|株式会社リロクラブ様

株式会社リロクラブ様のコンテンツマーケティングを担当した株式会社テクロの実績は「実績ページ」で紹介しています。

【テクロ支援】 成功事例④:株式会社NTT印刷「カチアルサポート」

| メディア名 | カチアルサポートオウンドメディア |

| メディアURL | https://kachiarusupport.nttprint.com/column |

| コンセプト・テーマ | BPOサービスに関するサービス紹介 |

| 運営会社 | 株式会社NTT印刷 |

| 代行時期 | 2024年 |

| 目的 | ・リードの獲得 ・新規顧客獲得 |

株式会社NTT印刷はBPOサービスを提供する会社で、自社のオウンドメディアとして「カチアルサポートオウンドメディア」を運営しています。

社内のリソースが限られるなかで月1~2回の展示会出展など他の施策も回しながら、オウンドメディアに各種コンテンツを用意しなければならなかったので、リソース面でも知見の面でもパートナーが必要だと考えられていました。

オウンドメディア運用の外注により、社内工数を削減しながら、結果を出した成功事例です。

参考:本質的なコンテンツ作成でPV、CVアップに成功。担当者への丁寧な寄り添いと豊富な知見による支援とは | NTT印刷株式会社様

株式会社NTT印刷様のコンテンツマーケティングを担当した株式会社テクロの実績は「実績ページ」で紹介しています。

【テクロ支援】 成功事例⑤:株式会社JAFメディアワークス「JAFトレコラム」

| メディア名 | JAFトレコラム |

| メディアURL | https://jaf-training.jp/column/ |

| コンセプト・テーマ | 交通安全に関する情報発信 |

| 運営会社 | 株式会社JAFメディアワークス |

| 代行時期 | 2024年〜 |

| 目的 | ・リードの獲得 ・新規顧客獲得 |

株式会社JAFメディアワークスはJAF交通安全トレーニングを提供する会社で、自社のオウンドメディアとして「JAFトレコラム」を運営しています。

社内にマーケティング部がない状態。集客に取り組んでみたものの、「これで効果が出ているのだろうか」「どんな施策が一番効果があるのだろう」といった悩みがありました。

そこでテクロのオウンドメディア支援にご依頼いただき、メディアの立ち上げからPVとCV獲得までサポート。コンテンツを通したリード獲得に成功しています。

参考:オウンドメディアの新規立ち上げからPV、CV獲得まで伴走。依頼の決め手となったデータドリブンな提案とは | 株式会社JAFメディアワークス様

株式会社JAFメディアワークス様のコンテンツマーケティングを担当した株式会社テクロの実績は「実績ページ」で紹介しています。

よくある質問(FAQ)

ここでは、AI Overviewに関して読者の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. AI Overviewを非表示に(オフに)する方法はありますか?

はい、検索ユーザーはAI Overviewの表示をコントロールできます。

Google検索の設定メニュー内に、AI Overviewの表示をオフにするオプションが用意されています。

ただし、これはアカウントにログインしている状態での設定であり、すべての検索で完全に非表示にできるわけではない点にご注意ください。

Q2. 自社サイトをAI Overviewに引用されないようにする方法はありますか?

はい、技術的には可能です。

Webページに「nosnippet」というメタタグを設定することで、Googleに対して「このページの内容を検索結果の要約(スニペット)やAI Overviewに使用しないでください」という指示を出すことができます。

しかし、これを設定するとAI Overviewだけでなく、通常の検索結果に表示される説明文も表示されなくなる可能性があります。

安易な設定はクリック率の低下を招くリスクもあるため、慎重に検討する必要があります。

AI Overviewの先にある未来と、今から始めるべきこと

AI Overviewは、AIが検索を変える第一歩に過ぎません。

今後は、AIがユーザー一人ひとりの好みや状況を理解し、よりパーソナライズされた回答を提示する「AIエージェント」の時代が到来すると予測されています。

このような未来を見据えたとき、私たちサイト運営者に求められるのは、単なる情報提供者でなく、ユーザーとAIの両方から信頼される「専門家」としてのポジションを確立することです。

目先の順位変動に一喜一憂するのではなく、自社の強みとは何か、ユーザーに提供できる独自の価値は何かを問い続け、発信し続ける姿勢が重要になります。

リスク管理:アルゴリズム変更や誤情報(ハルシネーション)への備え

AI Overview対策を進める上では、リスク管理も欠かせません。

| 想定されるリスク | 対策 |

|---|---|

| アルゴリズムの変更 | Googleの公式発表や信頼できるSEOニュースを常にチェックし、迅速に対応できる体制を整える。 |

| 過剰な最適化 | AIに迎合しすぎるあまり、ユーザーにとって不自然で読みにくいコンテンツにならないよう、常にユーザーファーストの視点を忘れない。 |

| 誤情報(ハルシネーション) | AIが生成する情報には誤りが含まれる可能性があります。自社サイトの情報が誤って引用されないよう、コンテンツの正確性を常に担保する。 |

これらのリスクを理解し、継続的にモニタリングと改善を行うことで、変化の激しいAI時代でも安定した成果を出し続けることが可能になります。

AI Overviewに対応したSEO戦略は何がありますか?

具体的な戦略として、Experienceの強化、FAQやスキーママークアップによるコンテンツ構造化、潜在的な検索意図の深掘り、従来のSEO上位維持、ブランド施策の強化が重要です。

AI Overviewの導入による自社ウェブサイトへの影響は何ですか?

AI Overviewの導入により、直接答えを提示されるため、従来のようにリンクをクリックして訪れるトラフィックが減少する可能性があります。ただし、ブランド認知や権威性の向上、質の高いユーザー獲得の機会にもつながります。

AI Overviewが表示されやすい検索クエリは何ですか?

AI Overviewは、「〇〇とは?」「〇〇やり方」「〇〇比較」「〇〇おすすめ」などの、明確な答えや手順、比較を求める検索クエリで表示されやすい傾向があります。

AI OverviewとSGEの違いは何ですか?

SGE(Search Generative Experience)はこの機能の試験運用段階の名称で、2024年5月に正式にAI Overviewに名称変更されました。基本的に同じ機能であり、SGEは開発段階の仮称、AI Overviewが正式サービス名です。

AI Overviewとは何ですか?

AI Overviewとは、GoogleのAIがユーザーの検索キーワードに対し、関連性の高い情報をWeb上から集めて要約し、検索結果の最上部に表示する機能です。これにより、ユーザーは複数のWebサイトを閲覧せずに質問の概要を素早く理解できます。

まとめ:AI Overviewは脅威ではない。変化を捉え、未来の検索で成功するために

AI Overviewの登場は、Webサイト運営者にとって大きな転換点です。

確かに、ゼロクリック検索の増加など、短期的にはトラフィック減少のリスクもはらんでいます。

しかし、本質を見れば、これはGoogleがこれまで以上に「ユーザーにとって価値のある、信頼できる情報」を求めていることの表れに他なりません。

小手先のテクニックではなく、ユーザーの課題に真摯に向き合い、自社の経験と専門性に基づいた高品質なコンテンツを提供し続けること。

このSEOの王道とも言える姿勢こそが、AI Overview時代を勝ち抜くための最も確実な戦略です。

AIは脅威ではなく、あなたのサイトの価値を正当に評価してくれる新たなパートナーとなり得ます。

さあ、今日からできることから始めてみましょう。

【AI Overview対策アクションチェックリスト】

- 自社コンテンツの「経験(Experience)」は十分に盛り込まれているか?

- FAQコンテンツを作成し、ユーザーの疑問に直接回答できているか?

- 構造化データ(スキーママークアップ)を正しく実装できているか?

- 従来の基本的なSEO対策(キーワード、内部リンク等)をおろそかにしていないか?

- AIに左右されない「指名検索」を増やすためのブランド施策を計画しているか?

テクロ株式会社では「LLMO対策サービス資料」も配布中。

AI Overview対策も行っていきたいご担当者の方はぜひ参考にしてください。

【LLMO対策サービス資料】

AI時代の今、SEO対策だけでは不足してしまう可能性があります。LLMO対策の詳細からLLMO対策の必要性について解説しました。

AI検索時代の対策のため、ぜひダウンロードください!

【この資料でわかること】

- LLMO対策とは?

- いま、LLMO対策が求められる理由

- テクロがLLMO対策でご支援できること

- 事例